翌朝――。

大海原を見晴らす断崖上に、堂々たる陣を張るトゥパク・アマル陣営。

その陣営の周囲には多数の砲台が据えられ、これまでの戦果として奪取してきた大砲群が累々と並んでいる。

そして、そこでは、トゥパク・アマル自身と、彼の麾下にあるインカ軍主力部隊に属する精兵たちが、決戦の火蓋が切られる時を計りながら凛然たる臨戦態勢を敷いていた。

他方、そのようなインカ軍の陣営から暫しの距離を隔てた同じ断崖上には、スペイン軍総指揮官ホセ・アントニオ・アレッチェが陣を構える堅固な砦が聳え立っている。

此度の英国艦隊襲来前から、外敵の侵入に備えるために、莫大な財力を投じて築かれてきた重厚な建造物。

破壊力の大きい戦列艦からの砲撃に対する抵抗力を増すためであろう、砦の壁は分厚く、いかにも頑健そうだ。

さらに、その砦の屋上階には、海側砲台を中心に、後方陸側、右翼、左翼の四方に、大口径の要塞砲が配備され、見るものを圧倒せずにはおかぬ強烈な存在感を放っている。

遥かな断崖下で砕け散る波濤の音を耳端で感じ取りながら、トゥパク・アマルは険しい面差しで敵の砦を見やった。

あの中で、このインカ軍と、そして、まだ姿を見せぬ英国艦隊とに、冷徹な眼光をきかせているアレッチェの威圧的な軍服姿が、ありありと目に見えるかのようである。

海原とスペイン軍の砦の両者を見晴らす位置に立つトゥパク・アマル自身もまた、既に武装を完了していた。

戦時には常のごとく、ありし日のインカ皇帝が戦闘服として愛用したのと同じ金糸の織り込まれた黒ビロードのマントに、分厚い革製の鎧を身に付け、足には同様に革製の戦闘ブーツを履いている。

そして、その腰には、重厚な長剣と厳つい銃が備えられていた。

大分高く昇った太陽から射し込む光が、彼の胸にあるインカ皇帝の象徴、太陽を象(かたど)った黄金の首飾りを眩く輝かせている。

トゥパク・アマルは、漆黒の長髪に縁取られた端正な横顔を太陽の方へと振り向け、強く念ずるような眼差しで、切れ長の目元を細めた。

それから、再び海原へ視線を戻す。

今朝未明、ミカエラの放った伝令鳥によって、本陣防衛戦の勝利を知らされた。

その朗報に沸いた当陣営の兵たちの士気は熱く高まっており、トゥパク・アマル本人もまた、決死の戦いに臨んだ本陣の兵たちの高潔な志を、今度は己自身が引き継いだ思いでもあった。

(いや、此度の本陣戦を戦った兵たちだけではない。

この反乱が幕を開けて以来、これまで幾多の戦場で戦ってきた者たち、この戦いに命を捧げて今は亡き者たち、参戦できずとも思いを注ぎ続けてきた者たち、それら全ての人々の思いを、わたしも全軍の兵たちも引き継いでいる)

トゥパク・アマルは、今しも姿を現すに相違ない英国艦隊の到来を見定めるように水平線に視線を向けたまま、己の背後に決然と隊列を成すインカ兵たちの存在と、彼らの放つ猛々しい覇光とをしかと感じ取っていた。

今、トゥパク・アマルと共に当地に布陣している兵たちは、将兵や専門兵、義勇兵を合わせても約2万程度。

アレッチェ率いるスペイン軍主力部隊や英国艦隊との重要な決戦なれば、もっと多くの兵を配備することができれば良かったのだが、現況の中では、それは叶わなかった。

国中の各地に戦線が広がっており、いずれも予断を許さぬ戦況であり、殊に聖都クスコ奪還に向けて副将ディエゴに多数の兵を預けていたため、当地ばかりに兵力を結集させることはできなかった。

だが、恐らく、それはアレッチェらのスペイン軍主力部隊も同様のはずである。

トゥパク・アマルは、その威容を誇示するかのように聳え立つスペイン軍の砦の方へ、再び目の端で鋭い視線を走らせた。

各地の戦況や斥候たちの報告を鑑み、また、彼自身の計算からしても、あの砦の中で戦端の開かれる時を待つスペイン兵たちもまた、己らの兵力と、そう大きくは違わぬはずである。

トゥパク・アマルは、さらに、砦の麓周辺に生い茂る森林地帯や岩場の方へも目をやった。

砦の麓には、英国艦隊とアレッチェ軍との此度の戦闘における副指揮官を委ねたアンドレス、そして、同様に若き側近ロレンソが、鋭気溢れる若武者たちを率いて、砦奪取の時を計りながら身を潜めている。

そんなアンドレスやロレンソの率いる分隊も、各々、数千の兵力を擁していた。

こちらの動きに炯々と目を光らせているに相違ないスペイン兵たちに最大限気取られぬために、先遣隊として布陣しているアンドレスやロレンソの軍は、非常に危険な任務でありながらも、敢えて小規模な編成となっていた。

もちろん、砦攻略に挑む時を見計らって、この本営の兵たちも、すぐさま彼らの援護に駆けつける算段になっている。

トゥパク・アマルは、今一度、前方の水平線に鋭利な横顔を戻した。

やや強さを増した風の中で、彼の逞しい肩から背後に流れる黒マントが、バサリ、と大きく翻る。

その時、彼の少し背後に控えていた護衛官ビルカパサが、ハッと息を詰める気配が感じられた。

超人的な野性の運動能力を備えたビルカパサは、その視力も、ずば抜けている。

ビルカパサの強靭な腕が、水平線の彼方を決然と指し示す。

「トゥパク・アマル様!」

野獣が低く唸るようなビルカパサの声に、トゥパク・アマルは頷き、一歩前に踏み込んで、さらに目を凝らした。

大海原を見据える全軍の兵たちの間にも、強い緊張が走る。

それとほぼ同時に、木材を高く積み上げた櫓(やぐら)の上に設えられた見張り台から、望遠鏡を手にした衛兵たちの緊迫した声が降ってきた。

「陛下!!

来ました!!

英国艦隊でーす!!」

興奮からか、戦慄からか、あるいは武者震いのためか、大きくどよめきを上げた背後のインカ兵たちを、サッ、と片腕を上げて、トゥパク・アマルが鋭く制する。

水を打ったように、兵たちが瞬時に静寂を取り戻す。

その兵たちを後ろに残したまま、トゥパク・アマルは一人、素早い足取りで断崖の突端まで進み出た。

断崖下で渦巻く潮騒や波濤が砕け散る音が、まるで己を引き込み呑み込もうとするかのように、異様に大きく迫って聞こえくる。

その間にも、深い藍色の水平線の彼方から、陽光に晒された無数の帆を白光させながら、英国艦隊の船団が、次第にその姿を鮮明に現してきた。

(ついに来たか、ジョンストン!)

トゥパク・アマルをはじめ、インカ軍の誰もがそちらに釘付けられている中、猛々しい存在感を放つ巨大な戦列艦を中心に据え、その周囲に巡洋艦や輸送船を従えて、30隻に及ぶ艦船が決然と驀進してくる。

緩やかな動きに見える英国艦隊なれど、遠目からも、その動きのさまが明瞭に見て取れることからも、実際には、かなりの高速で進んできていることが推察される。

しかも、まだ遥かに距離を隔てているにもかかわらず、世界の海の覇者たることを誇示するかのような堂々たる威光は、生々しいほどにありありと感じ取ることができた。

トゥパク・アマルは、風を切る長身を、押し寄せる英国艦隊の方角に真っ直ぐ対峙させながら、思慮深げに目元を細める。

いかに己自身には海戦の経験は無いとはいえ、昨日の英国艦隊とスペイン艦隊の決戦の様子はマルセラたちから詳細に報告を受けていたため、英国艦隊の力のほどは、おおよそ検討がついていた。

しかし、今、彼は改めて迫りくる英国艦隊の船団を数え上げながら、その艦砲数をめまぐるしく脳内で算段する。

(スペイン艦隊を拿捕して、ほぼ2倍に膨れ上がったジョンストンの艦隊は、今や総勢30隻を超える。

そのうち74門級の戦列艦が12隻。

あれらの戦列艦の1隻1隻が、500トンもの大砲を搭載しているのだ。

その他の巡洋艦や輸送船の艦砲も加えれば、あの艦隊が備えている大砲は、ざっと数えただけでも1500門はくだらぬはず)

トゥパク・アマルは、吹き付ける風に乱れ舞う髪を無造作に払いのけ、スペイン軍の砦に鋭利な視線を投げた。

その砦全体から、張り詰めた緊迫感と刺々しい闘志が、ビリビリと漲り放たれているのが伝わってくる。

あの砦の中では、今頃、アレッチェの厳重な指揮のもと、完全な臨戦態勢が敷かれていることであろう。

(あのスペイン軍の砦に備えられている要塞砲は、大小合わせて300門程度。

それらが、海側砲台を中心に、後方陸側、右翼、左翼の、砦の各四方に分散されて配備されている。

それ故、砲数の上では、英国艦隊側の方が圧倒的に勝っている)

そう心で唱えながらも、トゥパク・アマルは、「だが…」と独りごちた。

(いかに艦砲を多く備えていようとも、一概に、英国艦隊が有利とは言い切れまい。

洋上から陸の砦を攻めるのは、砦から眼下の戦艦を攻めるよりも、ずっと困難であろうことは、海戦の経験なぞ皆無の私でも想像がつく。

ただでさえ、あの砦は、あのような高所の見晴らしの良い場所にある。

その上、非常に頑健にできている。

守るにも、攻めるにも、絶好の条件にあるのだ)

彼は、己の遥か右手断崖上に広がる砦の高みで、悠然と翻るスペイン国旗に一瞥をくれた。

(あのような高台の砦が相手では、英国艦隊の戦艦は、弾丸が砦まで届くように砲口を押し上げることすら難儀なはず。

それに対して、スペイン軍の砦側は高所からの攻撃となり、見晴らしの良さのみならず、射程も伸びる。

あのような有利な位置から眼下の戦艦に砲弾を浴びせかけるのは、砦側にとっては、いとも容易いことであろう)

トゥパク・アマルは、険しい目元を聳やかせた。

(それに、あの砦の大口径の要塞砲は、見るからに強烈な威力を備えていそうではないか。

戦列艦に据えられている艦砲も相当に破壊力が大きいと聞くが、あの要塞砲の威力は、それに勝るとも劣るまい)

かつて、己を一度は捕えたアレッチェが、その獲物に脱獄を許してしまって以来、以前にも増して武器の蒐集に躍起になってきたことを思い出し、トゥパク・アマルは苦々しげに唇を噛み締める。

(かたや、ジョンストンの英国艦隊側は、どれほど多くの艦砲を保持していようとも、洋上から砦を攻撃するとなれば、いかなる態勢から臨もうが、一度に使用できる大砲の数は大幅に限られてくる。

なれば、この勝負、どちらに勝機があるのか見定めがたい)

着実に迫りくる英国艦隊を見据えながら、トゥパク・アマルは、腰に佩かせた帯剣を強く握り締めた。

(あの者たちに比べて火器の装備が著しく劣る我が軍にとっては、英国艦隊とスペイン軍の力が拮抗し、両者が叩き合って、共に弱体化してくれることが願わしい。

そのためにこそ、過大な危険を伴うことを承知の上で、英国艦隊を当地に引き寄せたのだ。

だが、果たして、そのように我らに都合よく事が運んでくれるものか)

カン!カン!カン!!――。

「英国艦隊、とうらーい!!

英国艦隊、とうらーい!!!」

トゥパク・アマルやインカ兵たちが海上に釘付けられていた頃、そのインカ軍の広大な陣営の中では、衛兵たちの声や警鐘がけたたましく鳴り響き、陣営内の全ての者たちが英国艦隊の到来を知らされていた。

そして、その警鐘の音は、陣営の一角にある負傷兵たちの治療場にも響き渡っていた。

治療用天幕内の負傷兵たちも、そこで治療に当たっていた軍医や看護の義勇兵たちも、ハッと顔を上げる。

天幕の外で薬草を洗ったり干したりしていた義勇兵の少女たちが、咄嗟に仕事の手を止めて、海上を見晴らせる断崖縁へと一斉に走っていく。

「来たわ!!

英国艦隊の船よ!!」

「うそっ、信じられない…!

本当に来るなんて!!」

水平線の彼方からこちらに向かって突き進みくる船団を目の当たりにして、悲鳴を上げたり、勇ましく拳を振り上げてケチュア語で何かを言い放っている褐色の少女たち。

そんな治療場の一隅に、コイユールもいた。

彼女もまた、ついに現実のものとなったこの事態に慄然としながら、漆黒の瞳を大きく見開いて息詰めていた。

ところで、インカ軍では、負傷兵たちに対するトゥパク・アマルの手厚い待遇もあって、これまでの戦闘で傷ついてきたインカ兵たちの中には、快方に向かいつつある者も少なくなかった。

そのような中、コイユールは、治療用天幕の外の空き地で、身体機能が回復してきた兵たちが行う歩行訓練を手助けしているさなかであった。

英国艦隊到来の警鐘に立ち竦んでいるコイユールに、彼女の介添えで訓練を行っていた負傷兵が、すかさず身を乗り出す。

「手を貸してくれ!

俺も英国艦隊を見たい!!」

「は、はい!」

コイユールは腕を差し伸べ、その兵の手を取った。

華奢な肩と細い腕で懸命に大柄な負傷兵の体を支えながら、まだ足の不自由な彼の歩みに合わせて、彼女はゆっくり断崖縁へと進んでいく。

海から吹きつける風に煽られ、翻るスカートの裾が細い足首に絡みつく。

やっとのことで近づいてきたコイユールたちを、断崖の縁沿いに立つ仲間の少女たちが、恐怖や興奮のない交ぜになった表情で、大きく手を振った。

「コイユール、こっちよ!!

お船が良く見えるわ!!」

負傷兵を肩に抱えたまま、断崖に並び立つ少女たちの列に迎え入れられたコイユールは、さらに大きく瞳を見開いた。

水平線の彼方から、滑るように帆走してくる大小の多数の帆船たち。

蒼い空と輝く紺碧の海を背景に、船の白い帆がくっきりと映えて、なんと美しいことだろう。

瞬間、それらが殺戮兵器を満載した戦列艦であることを忘れて、彼女は心の中で賞嘆の声を上げた。

(なんて綺麗!!)

まるで一幅の絵を見ているかのような壮麗な海の女王たちの英姿に、うっとり見蕩れながら、コイユールは吐息を漏らす。

が、すぐに、傍らの負傷兵の太く険しい声が耳元に響き、彼女は即座に現実に引き戻された。

「なんてこった!!

あんなにスペイン艦も混ざってやがる!」

「え?」

負傷兵の厳めしい横顔を見上げた彼女の周りで、他の少女たちも、つぶらな黒い瞳を一心にこちらに向けている。

兵は、彼方の英国艦隊を睨み据えたまま、自由に動かせる片手で船団を鋭く指差した。

「よく見てみろ。

白帆の軍団の中に、褐色布に赤い十字を描いた帆を張った艦が、たくさん混ざっているだろう。

あれはスペイン艦だ!」

兵の言葉に、コイユールは目を凝らした。

確かに、白帆の船団の中に、多数の褐色帆の船団が混ざっている。

良く見れば、両者の船の形も異なっているようだ。

そんな彼女の肩に負傷した身をあずけたまま、兵が続ける。

「けれど、あのスペイン艦たちの天辺に、英国旗が掲げられているのも見えるだろう!

もとはスペイン艦でも、今は英国艦隊のものってわけだ。

きっと、昨日の海戦で、英国艦隊に負かされて囚われたスペイン艦だろう。

しかしまあ、なんて数だ!!

スペイン艦隊は、よっぽど惨敗だったようだな」

少女たちや、いつしか周囲に集まっていた他の負傷兵たちが、ざわめき立つ。

コイユールは驚きを隠せぬまま、褐色帆の艦群を見つめながら、囁いた。

「一体、あのスペインの船をどうしようというのかしら…?」

「きっと、スペイン軍の砦と戦わせるのさ。

スペイン砦とスペイン艦隊、つまり同士討ちだ。

さすがに砦の連中も、仲間のスペイン水兵たちが乗っている船は攻撃しにくいだろうから、敵の矛先を鈍らせるには恰好の道具になると、そう英国艦隊の指揮官は踏んでいるんだろうよ」

「そんな…!

味方同士を戦わせるなんて……」

敵軍のことながら、コイユールは愕然として、身を強張らせた。

コイユールと同様に動揺して言葉を呑んでいる少女や負傷兵たちに囲まれたまま、その兵は、皮相な声で独り言のように呟いた。

「あんな眺めを見せつけられて、あそこにいるスペイン軍のお偉いさんは、相当、鶏冠に来ていることだろうよ!

今頃、あの高窓のそばで、歯軋りしながら、手ぐすね引いているかもしれんぞ。

それに、俺たちインカ軍にとっても、決して他所事ではないからな」

そう言って、兵は、スペイン軍の砦の方角へと、荒々しく顎をしゃくった。

海風に煽られて、ザワザワと辺りの木々がどよめいている。

不意に、彼は、負傷の後遺症の残るその足を、厳つい拳で苛立たしげに叩いた。

「くそぉ…!!

この足がさっさと動くようになってくれたら!

そうしたら、すぐに俺だって、トゥパク・アマル様やインカ軍の力になれるのに…!!」

胸を突かれたように見つめるコイユールの目の中で、彼のひどく口惜しげな横顔には、険しさが増していく。

「こんな大事な戦いに加われないなんて……!」

唇を噛み締めて俯いてしまった兵の姿に、コイユールは居た堪れぬ思いで、相手の体を支える腕に力を込めた。

その時、陣営内を見回っていた数名のインカ兵たちが、慌ただしい足取りで彼女たちの方へ走り込んできた。

「君たち、そんなに断崖の突端に寄っていては危ないぞ!

英国艦隊は、すぐそこまで来ているのだ。

あの者たちの砲弾の餌食になりたくなければ、もっと下がっていなさい!

はやく!!」

緊迫した声を放つ兵たちの言葉に、少女たちは、顔色を変えて治療場の奥に駆け戻っていく。

そんな彼女たちの間を縫って、インカ兵の一人が、コイユールたちの方へも走り寄ってきた。

「君たちも早く戻りなさい。

さあ、手を貸そう」

そう言って、彼は、コイユールの肩に掴まっていた負傷兵に、サッと、頑強そうな腕を差し伸べた。

そのまま、彼女に代わって負傷兵の肩をガッシリ抱きかかえると、力強い足取りで治療場へと向かっていく。

そうしながらも、悔しげに俯いている負傷兵の横顔に素早い視線を走らせ、その心中を察してか、インカ兵は負傷兵の耳元で静かに言った。

「そんなに自分を追い詰めるな。

こんな酷い傷を負うほど、これまで懸命に戦ってきたんじゃないか。

そのおかげで、我々インカ軍は、このような局面に至るまで、持ちこたえてくることができたのだ」

唇を噛み締めたまま相変わらず項垂れている負傷兵に、インカ兵は沈着ながらも力を宿した口調で続けていく。

「それに、戦闘に出られなくても、手伝ってほしい作業はいろいろあるのだし、な。

だが、やはり、傷を負った体をきちんと回復させることが最も肝要だ。

トゥパク・アマル様だって、何よりも、それを望んでおられるのだから」

まだ俯きながらもハッと目を見開いた負傷兵に、その体を支える腕にいっそう力を込めて、インカ兵が力強く頷いた。

「できることなら、ただ一人の命の犠牲も、ただ一人の負傷者も出したくない――それが、陛下のお考えた。

それは、よく知っておろう?

戦いで力を振るうことは大事かもしれんが、戦いで傷ついた体をしっかり癒し、元通りに戻すことだって、陛下の思いに大きく応えることになる。

そうではないのか?」

次第にゆっくり顔を上げていく負傷兵と、彼をしっかり支えながら治療場の方へ戻りゆくインカ兵。

彼らの会話の内容までは聞き取れないものの、何か言葉を交わしながら去っていく二人の後ろ姿を見届けると、コイユールはホッと息をついた。

それから、今一度、思いつめた目になって、洋上を突き進む英国艦隊の艦姿を振り返る。

ゴッ、と海風が強く吹き付け、長いおさげが風に弄ばれながら激しく翻った。

コイユールの耳元に、先刻の負傷兵の言葉が甦ってくる。

『あんな眺めを見せつけられて、あそこにいるスペイン軍のお偉いさんは、相当、鶏冠に来ていることだろうよ!

今頃、あの高窓のそばで、歯軋りしながら、手ぐすね引いているかもしれんぞ』

コイユールは、胸の前で、ギュッと拳を握り締めた。

兵の言っていた「スペイン軍のお偉いさん」とは、あのアレッチェのことだろうか。

その名を思い出して、コイユールは、ゾクッと身を震わせた。

スペイン軍総指揮官ホセ・アントニオ・アレッチェ――トゥパク・アマル様やインカ軍を滅ぼすためには、どんな手段も選ばない人。

クスコの戦いでも、トゥンガスカの戦いでも、インカ族の平民の人々を人柱にまで立てた恐ろしい人。

あの人に囚われたインカ兵たちは、辛い拷問を加えられて、皆殺しにされてしまった。

トゥパク・アマル様やミカエラ様、あんなに幼い皇子様さえ、酷い拷問にあわされて、危うく殺されてしまうところだったのだ…!

コイユールは、また大きく身を震わせた。

(もし、この戦いに負けてしまったら、私たちは皆、あの人にどんな恐ろしい方法で殺されるのだろう…?

トゥパク・アマル様はどうなってしまうの?!

そんなことになったら、誰が、あの人たちの手から、この国を護ってくれるの?)

戦慄に憑かれて動悸の速まるのを覚えながら、コイユールは、ひどく不気味な威容を晒しているスペイン軍の砦を振り仰いだ。

先刻の負傷兵の言葉のように、あの砦の砲門の陰から、英国艦隊を、いや、このインカ軍の陣営を睨めつけるアレッチェの冷酷な横顔が、はっきり見えるような気さえする。

(この国の運命を決めるこの戦い、絶対に負けることはできないのだわ。

絶対に…!!

ああ、でも……)

唇を固く結んだまま、今度は、砦の麓の森林地帯へとその視線を彷徨わせる。

昨日、先遣隊として本営を発ったアンドレスたちの軍勢は、今頃、あの辺りのどこかに身を潜めているのだろうか。

コイユールの瞳が、不安げに揺れる。

あんなに強そうな砦に、一体、アンドレスたちは、どう立ち向かおうというのだろうか。

何か、とんでもない危険なことをするつもりなのではないかしら…?!

そう思うと、今にも胸が張り裂けそうだった。

この反乱が始まってから、こんな思いを何度繰り返してきたことか。

にもかかわらず、それに慣れることは決して無かったし、それどころか、今回は、いっそう強くその思いが込み上げ、居ても立ってもいられぬ心境であった。

コイユールの指先は、無意識に己の大腿部へと動き、そこに結び付けられた短剣をスカートの上から探り当てていた。

殆ど一緒にいることのできぬ彼女にとって、かつてアンドレスから渡されたその王家の短剣は、文字通りアンドレスの分身そのものである。

今でも、片時とて、我が身から離したことはない。

ついに現実のものとして到来した威風堂々たる英国艦隊の軍勢。

そして、まるで建造物そのものが激昂の炎に燃え盛っているかのようなスペイン軍の砦。

その両者に挟まれた場所に居て、短剣の存在を確かめるように大腿部に押し付けられた彼女の手には、いつしか指の関節が白くなるほどに強く力が入っていた。

(アンドレス……!!)

コイユールがアンドレスに思い馳せている頃、スペイン軍の砦の麓に身を潜めたアンドレス当人たちもまた、水平線の彼方を見据えていた。

アンドレス軍とロレンソ軍は砦の麓で二手に分かれ、ロレンソと彼の軍の兵たちは砦の山側に、そして、アンドレス軍の兵たちは砦の海側に、それぞれ森林や岩陰を利用して、じっと身を潜めていたのだった。

昨夜から野営の続いている兵たちに朝食を配給し、アンドレス自身も、草陰に身を隠したまま、トウモロコシ粉のパンにかじりついていた。

そうしながら海原に目を凝らすアンドレスの横では、黒人の青年兵が、同様にパンの塊にかぶりついている。

此度の作戦では、殊にアンドレス軍とロレンソ軍に課せられた任務においては、高度の運動能力と多くの体力を求められるため、もともと彼らの軍に多く所属する若いインカ兵たちに加えて、黒人の青年兵たちも多数配属されていた。

その黒人兵たちをまとめているのが、反乱初期からインカ軍に参戦し、統率力や戦闘能力にも長けているジェロニモであった。

その時、ジェロニモが、サッと水平線を指し示し、鋭い小声を発した。

「アンドレス様、あれをっ!」

指差された方角に、アンドレスも、グッと身を乗り出す。

と同時に、噛みかけのパンが、彼の喉に滑り落ちていった。

「う、ぐっ…!」

喉元に詰まりかけたパンの欠片を懸命に胃の腑に落とそうと、ドンドンと胸を叩いているアンドレスに、ジェロニモが「しーっ!敵に聴こえちゃいますよ」と耳打ちして、ニッと笑う。

戦場生活も長くなり、すっかり逞しく精悍な風貌になったジェロニモだが、あの茶目っ気のある笑顔は健在である。

そんな二人の脇から、別のインカ兵が水筒から注いだ水を差しだした。

「アンドレス様、大丈夫ですか?」

「あ、ああ」

受け取った水を喉に流し込みながら、アンドレスが決まり悪そうに耳を染めた。

彼らが再び真剣な表情で向き直った遥かな洋上では、現れた小さな黒点の群れが次第にその大きさを増し、みるみるうちに多数の帆形の軍団となっていく。

「来たか、英国艦隊……!」

激しい緊張感と昂ぶる闘志に、そこにいる若武者たちの誰もが、全身に身震いが走るのを禁じ得なかった。

アンドレスもまた、武者震いなのか戦慄からなのか身を震わせながらも、瞬きさえ忘れて、迫り来る英国艦隊の壮麗な雄姿に釘付けられている。

蒼穹に囲まれた紺碧の大海原に、美しい弧を描く白帆が、なんと眩く映えていることか。

日光を浴びて照り返る堂々たる三本のマスト、引き締まった弧を描く装帆、マストの高みで鞭のように空を打つ長旗。

ただでさえ大きなアンドレスの瞳は、ますます大きく恍惚と見開かれていく。

いつだったか、トゥパク・アマルが帆船模型を見せてくれた時のことが、彼の脳裏に鮮明に蘇ってくる。

帆船など見たことのなかったアンドレスに、あの夜、トゥパク・アマルは、彼の所蔵していた精巧な模型を指し示しながら、説明してくれたのだった。

艦尾の豪奢な造形に目を留めたアンドレスに、トゥパク・アマルは頷いて答えて言った。

『艦尾部分には、提督や艦長の個室がある。

それ故、実際の艦も、この艦尾は、とても豪奢に造られている』

『それでは、トゥパク・アマル様、艦長たちは、帆船の前の方ではなくて、後ろ側にいるのですか?』

『艦の舵は、普通、艦の後方にあるものだ。

それ故、艦長たちも、この艦尾部分で指揮を執る』

『指揮……』

『そう。

戦さの指揮を執る者がいる艦。

いかに美しい帆船であろうとも、これは、恐るべき殺傷力を満載した軍艦だ』

『こんな綺麗な船が…軍艦…――!』

アンドレスは、現実に意識を引き戻しつつも、あの時の言葉を再び内心で繰り返さずにはいられない。

(あんなに気高く優美な船たちが戦うための船だなんて、今、こうして実際に目にしていても、まだ信じられない…!)

しかし、あれは紛れも無く、凶暴な破壊力を秘めた軍艦なのだ。

しかも、自分たちが、これから戦う相手でもある――!!

アンドレスは、滲んだ額の汗を、腕でグイと拭った。

彼の傍で茂みの中に身を潜めているジェロニモも、他の兵たちも、皆、張り詰めた険しい横顔でキッと前方を睨み据えたまま、きつく唇を噛み締めている。

その時、不意に、彼らの頭上に聳えるスペイン軍の砦の屋上部で、雷鳴がゴロゴロと鳴り響くような滑車音と共に、重々しい何かが一斉に蠢く気配がした。

身を隠しながらも、アンドレスたちが、ハッ、とそちらを振り仰ぐ。

見れば、屋上部の砲台から、海上に向けて、砲車の上に据えられた要塞砲が次々と突き出されていくところであった。

次第に高く昇りゆく陽射しを受けて、重量感たっぷりな大口径の砲身が、ギラギラと、いやに生々しく黒光りしている。

殺意に満ちた巨人の黒い歯がズラリと並んだかのような不気味な光景ながらも、迫り来る英国艦隊に正確な俯角をつけ、一糸乱れぬ整然さで並んだ大砲群は、壮観でさえあった。

射程圏内に入る獲物を牙を剥いて待ち構える魔物のように、重い沈黙を守っているそれら大砲群を木陰から見上げながら、ジェロニモが低声(こごえ)で呟く。

「すげえ大砲ですね!

あれを見てると、英国艦隊は、よりによって、こんな手強そうな砦が待ち構える場所にわざわざ現れずともよかったんじゃないかって、そう思っちゃいますよ。

もっと安全な別の場所から上陸して、攻め込む、って手もあったんじゃないかって」

そんなジェロニモの言葉に、「それは、俺も同感だよ」と、アンドレスも頷いた。

「こんなに防御力も攻撃力も強壮な要塞の正面に総攻撃を仕掛けるなんて、英国艦隊のやり方は、俺にも無謀なことに思えるよ。

英国艦隊の指揮官だって、気持ちは同じじゃないのかな?

できれば、どこか敵の目につかない沿岸部から密かに上陸して、敵の背側面から崩せたらって、そう願う気持ちはあったに違いない。

でも、トゥパク・アマル様も、あのアレッチェも、きっと、彼らがここに現れると読んでいた。

そして、実際に、彼らはここに現れた。

俺の推測でしかないけど、やっぱり、それには理由があると思うんだ」

眼前の英国艦隊を凝視しながら己の言葉にじっと耳を傾けるジェロニモや周囲の兵たちの中央で、声を落としながらもアンドレスはさらに続けていく。

「あの艦隊の最大の武器は、やはり何といっても、あれらの艦が備えている千門を優に超える多数の大砲だ。

それに、彼らがこの国をスペインから奪い取るには、どのみちスペイン軍の主力部隊と戦わなければならないだろう?

ならば、見知らぬ土地のどこかに上陸して大砲を難儀しながら引き摺ってくるよりも、スペイン軍の主力が結集しているこの砦を、海上からの火力で一気に叩き潰してしまった方が効率がいい。

俺だったら、やっぱり、そう考えると思う。

ジェロニモなら、どうだ?」

「ん、そう言われてみれば、それもそうですね。

それに、下手に陸に上がっちまったら、奴らは水から出た河童みたいにヘロヘロになっちまうかもしれませんもんね!」

そう言って、また悪戯っ子のようにニッと笑うジェロニモに、アンドレスも微笑を返した。

ジェロニモとの付き合いも長くなったアンドレスは、本来の彼の勇敢さも優しさも――そして、心の内に秘めたある想いも、今ではよく察している。

こうしておどけてみせながらも、ジェロニモは、周囲の仲間たちの張り詰めた緊張を解こうとしているのだ。

アンドレスは前方に向き直りながら、再び言葉を継いでいく。

「いや、あの英国艦隊には、たくさんの海兵隊も乗り込んでいるだろうから、陸に上がっても、彼らは戦う力をちゃんと持っているはずだ。

だけど、たとえどんなに優秀な海兵隊員たちを取り揃えていたとしても、あの強力な艦砲の威力には及ばないだろう。

それに、このアレキパ周辺地は、リマに次いで商業も盛んだし、良港にも恵まれているからな。

英国側としては、この国に侵攻するための拠点を手に入れるためにも、是非とも、この地を攻略したいと目論んでいるはずだ」

己の説明に頷くジェロニモたちの傍らで、アンドレスは、はっと思い出したように、伝令の兵を呼び寄せた。

「砦の向こう側で待機しているロレンソたちにも、英国艦隊が現れたことを、至急、伝えてくれ」

「承知しました!」

「頼む」

野性の動物のような敏捷さで、身を低めながら草の中を駆け去っていく兵の姿を見届けると、アンドレスは、また艦隊の動きに真っ直ぐ目を据えた。

天上から射し込む陽光が、若者たちの逞しく日焼けした肌に、じりじりと熱く照りつけている。

晴天下で息を詰める彼らの視界の中で、英国艦隊は、今や、厳めしく美々しい船体をはじめ、マストや帆、勇壮に翻る軍艦旗の細部までが、鮮明に見て取れるほどに迫り来ている。

それらの艦隊の軍団の中に混ざっている多数の褐色帆の艦船にも、アンドレスの目は引き付けられた。

強靭そうでありながらも、優美でスマートな艦姿を有した白帆の軍勢。

それに対して、褐色帆の軍勢は、頑健そうな造りながらも重々しく、鈍重な印象さえ受ける。

眩い日光を受けて琥珀色に透き通る瞳を微動させながら、アンドレスは傍らの大木の幹を掴んだ。

(英国旗を掲げさせられているけれど、あれは、きっと、スペイン艦だ!

英国艦隊が、昨日の海戦で捕えたスペイン艦隊の戦艦たち……)

アンドレスは、拭いても拭いても吹き出す額の汗を手の甲で払いながら、頭上に高々と聳える砦を振り仰いだ。

屋上部にズラリと並んだ要塞砲を端から端まで睨み渡し、それから、この建造物のどこかから洋上の同じ光景を見ているに相違ないアレッチェの姿を目探しするかのように、分厚い石壁の上に視線を這わせた。

(あの囚われのスペイン艦の中には、スペインの水兵たちが満載されたままのはずだ。

アレッチェ、一体、どうするつもりなんだ…?!)

かくして、アンドレスの視線の先の遥か高みに、まさしくアレッチェはいた。

彼もまた、捕虜にされたスペイン軍の拿捕艦群を、様々に去来する思いと共に見下ろしていた。

昨日のスペイン艦隊の敗北は、巡視艇から早々に報告を受けてはいた。

だが、こうして実際に目の当たりにさせられては、鉄仮面のように冷徹なその表情とて、強張らずにはいられない。

とはいえ、その強張りは、恐怖からというよりも、激しい憤怒と極度の苛立ちからであったのだが。

それも、英国艦隊に対するものというより、むしろ、自軍の艦隊に対するものであった。

傍らに控える部下の手から望遠鏡を毟り取って片目にあてがいながら、捕虜にされた自軍の艦と敵艦隊の艦とを交互に睨み据える。

遠目から見ても分かるほどに、英国軍の一部の艦も多少なりとも損傷を受けてはいるが、英国艦隊の全艦艇数自体は襲来時に報告を受けたものと殆ど変わっていない。

対するスペイン艦隊の各艦は、撃沈こそ免れてはいるものの、ほぼ丸ごと英国艦隊に組み入れられている。

否、撃沈どころか、スペイン艦たちは、それなりの損傷を被っているとはいえ、マストや船体など帆走や攻撃に不可欠な部分は、まるで計算され尽くしていたかのように致命傷を免れている。

(いや、実際に、ジョンストンは、計算づくだったに相違ない。

捕えたスペイン艦を英国艦隊の攻撃力として最大限に利用できるよう、そのためにも破壊し過ぎぬようにと、ハナから巧妙に手加減しながら我が艦隊を襲撃したのだ。

にもかかわらず、これほどの惨敗を舐めるとは!)

望遠鏡を握り締めるアレッチェの指にギリッと力が入り、筒部を覆う革張りに爪跡が食い込んだ。

(あのベルナルドの無能ぶり!

もし、のうのうと生き延びていようものなら、軍法会議に送り込んで、今度こそ息の根を止めてくれるわ)

忌々しげに舌打ちしながら、アレッチェの頑強な足が硬い石床を蹴り付ける。

(そして、フロレス……!

ベルナルドが当てにならぬと見越して、わざわざ副指揮官の権限まで与えてやったというのに、英国艦隊の戦列艦を、ただの一隻、廃船にしただけで、この体たらくか?

もう少し使える男と思っていたものを!)

アレッチェは望遠鏡を振り下ろすと、迫り来る英国艦隊と拿捕されたスペイン艦たちを睥睨した。

高窓から吹き込む風が、ガッシリとした長身を冷気で押し包み、いきり立って熱くなった頭を冷ましていく。

黒々とした前髪が風に煽られ、彫の深い顔の中で光る鋭い両眼が露わになった。

着実に距離を詰めてくる眼下の艦隊を映しだす目の色に、冷酷さが増していく。

「そろそろ鉄弾が、釜の中で真っ赤に焼き上がっている頃であろう。

全砲、ぬかりなく砲撃態勢に入れ」

地の底から湧き出すようなアレッチェの凄んだ声に、背後に控える部下たちさえも、ゴクリと生唾を呑み下した。

即座にアレッチェの刺すような一瞥が飛び、「はっ!」と全速力で持ち場へ駆け去りかけた部下たちを、アレッチェの無機質な声が追っていく。

「言うまでもないが、インカ軍の雑魚どもにも、警戒を怠るな。

我らが英国艦隊との戦闘に気を取られているうちに、隙あらば襲ってこようと、虎視眈々と狙っていようからな」

一方、洋上からも、アレッチェのいる高窓の方角へ、真っ直ぐに向けられている目があった。

その碧眼の持ち主は、イグナシオ・フロレス。

昨日の海戦で、自艦ごと英国艦隊旗艦を爆破する作戦の最中、決行半ばにして敵将ジョンストンに囚われた彼は、後ろ手に縛られたまま、狭苦しい物置部屋の一つに押し込まれていた。

腐敗した食物やら水垢やらの悪臭で息することさえ苦痛な密閉空間の中で、フロレスは陸岸へと懸命に目を凝らす。

今、あの砦の窓辺でチカリと光を反射したのは、アレッチェの手にある望遠鏡に違いない。

砦の中でアレッチェのいそうな場所を推察できるフロレスは、そんなふうに胸の中で呟きながら、思い切り窓枠に体を寄せた。

窓といっても、やっと片目を覗かせることのできる隙間という程度のもので、おまけに手足を太縄で固く縛り上げられているため、身動き一つままならない。

フロレスは、他の捕えられたスペイン士官たちからも引き離されたまま、その狭苦しい幽閉空間に監禁されていたのだった。

上甲板からは、ジョンストンの放つ鋭い号令が、途切れ途切れに聞こえてくる。

フロレスは、窓枠に片目と片耳を交互に押し付け、やり切れぬ思いで唇を噛んだ。

彼方の陸地の断崖上に聳える砦の上では、スペイン国旗が悠然と翻っている。

ジョンストンの号令の内容は風に掻き消されて殆ど聞き取れないが、砦の細部も、旗の模様までも、刻一刻と鮮明さが増してきており、確実に艦隊が砦に押し迫っていることが分かる。

噛み締める唇に、ますます力がこもっていく。

(拿捕されたスペイン艦では、将官や士官たちは全て囚われ監禁されていることであろう。

残されたスペイン水兵や技師たちは、上官を失って指揮系統から分断されたまま、今は英国士官たちの監視下で無理矢理に操帆させられているのだ。

まもなく戦闘が始まれば、彼らは味方のスペイン砦への砲撃も強制されよう…!)

フロレスは、突き上げるやるせなさで、先の海戦で傷だらけになった額を壁にギリギリと押しつけた。

きつく閉じられた目蓋が、無念に震える。

「わたしが至らぬために、このようなことに……!」

額にかかる絹のようなブロンドも、今は塩と血糊とでガチガチに固まっている。

その硬い髪束の隙間から、微動する碧眼をまた覗かせた。

スペイン砦の屋上からは、白い煙が立ち昇っている。

あの煙は、恐らく、砲弾を焼く炉から放出されているものであろう。

炉の中で真っ赤に焼き上げられた灼熱の鉄弾が、こちらに狙い定めた要塞砲の中に、スペイン砲兵たちによって慎重に込められていくさまが目に浮かび、フロレスは思わず顔をそらした。

砦の屋上部には多数の砲台が据えられており、さらには弾丸を焼くための巨大な炉まで設置されているのだ。

戦列艦が如何に頑強に建造されているとはいえ、木造艦にとって、殊に白日の陽光下で船材全体が乾燥している時、火災を誘発する「火」ほど危険で恐ろしいものはない。

それ故、赤熱した砲弾を敵艦に撃ち込み、甚大な火災に陥れ、艦もろとも敵兵全てを焼き払ってしまおうという計略のために、砦建設の当初から準備されていた設備。

その灼弾が飛来する先に、まさか己自身がいることになろうとは。

いや、己だけならまだしも、無数の味方の兵たちまでもが、それらの熱弾の射程圏内に間もなく入ろうとしているのだ。

「くそぉ…!」

フロレスは、やり場の無い思いを叩きつけるかのように、全身ごと壁に身を打ちつけた。

その反動で、きつく縛りつけられた太縄が、ギリギリといっそう手足に食い込んでくる。

そのまま暫し身を屈めていたが、やがて我に返ったように身を跳ね起こすと、今度は猛烈な勢いでドアの方へ這いずっていった。

「提督と話させてくれ!!」

渾身の思いで、フロレスが声を張る。

「あの砦の指揮官は、味方のスペイン艦隊が捕虜になっていようとも、攻撃に手心を加えるような男ではない!

おい!!

このまま突き進むのは無謀だ!!

聞いているのか!!」

しかし、ドア向こうで見張りに立っているはずの歩哨からは、完全に無視しているのか、もしや戦闘に備えて出払ってしまっているのか、何の反応も得られない。

「く…っ」

鮮血が滴るほどに噛み締めた唇をドアに押しつけたまま、ズルリと床まで項垂れた。

焼かれたように熱くなった頭の中で、いつしかフロレスの心は、必死にアレッチェに叫び、訴えていた。

(囚われた多数のスペイン艦上には、何千というスペイン兵が乗せられているのだ。

アレッチェ殿…!

そのことを心に留めてくれ……!!)

インカ軍、スペイン軍、そして、英国艦隊――睨み合う三つの軍勢を押し包む蒼穹にも、茫漠たる滄海(そうかい)にも、ビリビリと張り詰めた緊迫感と殺気が漲っている。

その張り裂けそうな大気の中で、今しも広大な戦場と化さんとしている洋上を見据えるトゥパク・アマルの峻厳な横顔にも、険しさが増していく。

彼の脇に控えた側近の一人が、緊迫した顔つきながらも、力強い動作で礼を払った。

「陛下!!

全軍、いつでも出撃できる準備は整っております。

砲撃部隊も、万全の臨戦態勢で持ち場についております」

砦と英国艦隊へ視線を向けたまま、トゥパク・アマルが頷く。

「うむ、ご苦労であった」

冷静さを保とうとしながらも強い緊張と興奮を押し隠せぬまま、別の側近が、長身のトゥパク・アマルを見上げた。

「トゥパク・アマル様、あの進路ですと、英国艦隊はスペイン砦に向かっているものと思われますが、ジョンストン提督は、艦隊の一部を当陣営の攻撃にも回してくるつもりでしょうか?」

トゥパク・アマルは僅かに首を振って、「いや」と答える。

「恐らく、英国艦隊は、全軍を上げて、まず砦に総攻撃をかける心積もりであろう。

あの程度の艦隊規模であれば、英国艦隊にとって、兵力を分散さるのは非効率で、危険でさえある。

我が軍の火砲の威力はともかく、スペイン砦の火砲の力は並々ならぬものだ。

艦隊を二分すれば各隊の武力はそれだけ弱まり、二分された艦隊ごとに各個撃破されてしまうことにもなりかねん。

それこそ、アレッチェ殿の思う壺であろう」

そう言って、周囲の側近たちを僅かに振り向いたトゥパク・アマルの目の端が、鋭利な光を放った。

「それに、スペイン砦を落としてしまえば、火器の装備に劣る我が軍を陥落させることなど、そう難儀ではないと、ジョンストン提督は思っているかもしれぬ。

我らとしては、そのような思惑通りにはいかぬところを、あの者たちに見せつけてやらねばならぬがな」

「はっ!!」

再び前方へ向き直ったトゥパク・アマルに、熱を帯びた陽光が眩く照りつける。

「いずれにせよ、我が軍も、不用意な動きは禁物。

各隊、臨戦態勢のまま、次なるわたしの指示を待つように。

特に、アンドレスやロレンソたち砦攻略部隊の援護に向かう大隊は、すぐにも出撃できるよう、しかと備えよ」

そうトゥパク・アマルが言い終わるか否かの瞬間であった。

不意に、スペイン砦の方角から、雷鳴のような砲声が轟き渡った。

はっと目を見張ったトゥパク・アマルたちの視線の先で、スペイン砦から放たれた砲弾が数発、洋上の英国艦隊めがけて飛び去っていった。

重い沈黙を破り、ついにスペイン軍が初弾を撃ち放ったのだった。

その弾道にインカ兵たちの誰もが食い入るように見入る中、砲弾は英国艦隊の艦船に届く前に落下し、艦隊の手前の海中へと没していった。

落下地点の海面に、濃密な白い水柱が幾つも空へ向かって噴き上がる。

(スペイン軍の砲弾が、はずれた…!

それとも、今の初弾は、単に射程を測るために、試みに撃ち込んだものか?)

トゥパク・アマルは、吹き付ける海風に煽られて顔にかかった前髪を、鋭い手つきで振り払った。

(だが、この風――!

先ほどから、洋上から陸岸に吹き込みはじめたこの風は、風上にいる英国艦隊の方に有利なはずだ。

この風の力を上手く使えば、英国艦隊の射程は伸び、威力も高まる。

それに対して、スペイン砦からの砲撃は、あれほどの地の利にもかかわらず、飛距離が伸びていない)

海風を受けて、己の胸板を叩きつけるようにして翻っているペンダント――黄金の太陽像を、トゥパク・アマルの手がグッと押さえ込んだ。

(まさか、ジョンストンは、この風向きまで予測して、今のタイミングで進軍してきたのだろうか?

あるいは、天運が、英国艦隊に味方しているということか)

彼の思考がせわしなく動き回っているうちにも、今度は、洋上から鋭い砲撃音が弾けた。

一瞬の空白の時間の後、ズゴッ!!と、スペイン砦の方から苛烈な破砕音が上がった。

すかさず砦の方角を振り仰ぐトゥパク・アマルたちの視線の先で、頑強な砦の壁面下部に英国艦隊の放った鉄弾が命中し、その周辺の石壁を削り取りながら石材を弾き飛ばしていく。

と見る間に、モウモウと舞い上がった砂塵で辺り一帯が埋め尽くされ、間もなく弾の行方は掴めなくなった。

弾は砦の石壁深くまで侵入していったのか、あるいは、壁から跳ね返ってどこかに転げ落ちたのか。

いずれにしても、その砲弾の動きと威力は、大いに目を引くものであった。

すかさず洋上に視線を戻せば、英国艦隊の中でも一際目を引く大型戦列艦の一つから、濃厚な硝煙の残滓が漂っている。

そして、その艦の高みでは、蒼天を背景にして堂々たる提督旗が翻り、天も海も我がものだと言わぬばかりの力強い存在感を放っていた。

なるほど――と、トゥパク・アマルは胸の内で独りごちた。

(あれが、ジョンストン提督の英国艦隊旗艦か。

そして、今のは、あの艦の放った英国艦隊の初弾。

このような見るからに威圧的な要塞を前にしても臆するどころか、逆に自身の力を誇示するかのようでさえある)

己の背後でバサバサと翻るマントの重量感を感じ取りながら、トゥパク・アマルは目を細めた。

(ジョンストンの砲弾が命中したのは砦の基底部とはいえ、あのような高所にまで洋上から砲弾を届かせるとは。

陸岸に吹き付けるこの風を利用したとしても、これほどに飛距離を伸ばし、しかも、狙いも正確だ。

今放たれたのは、たった一弾のみゆえ、砦自体はまだビクともしてはいないが、あのような砲撃力を備えた艦砲が一斉に火を噴けば、あの砦もただでは済まないのではあるまいか)

ジョンストン麾下の兵たちが、どれほど訓練され、熟練しているのかを見せつけられる思いでもあった。

思い耽った瞳を英国艦隊旗艦に据えているトゥパク・アマルの脇で、恐らく同じような思考を巡らせていたであろうビルカパサが、低く呻いた。

「トゥパク・アマル様、あのような英国艦隊の砲撃力をまともに相手にするのは、我が軍としては、やはり避けたいところですな」

ビルカパサの言葉に、周囲のインカ兵たちも、「尤もだ」と唸りながら、厳つい顔を突き合わせる。

トゥパク・アマルもまた、厳然とした横顔で、黙って頷いた。

その英国艦隊は、水平線の彼方から陸岸に向かって直進してきた進路を、砦の射程圏内に入る前に既に大きく転じていた。

砦に艦の頭部を向けて前進してきた進路を一斉に回れ右して方向転換し、今では全艦共に、砦に艦の側面を振り向けていたのだった。

彼らは統制のとれた戦闘隊形を整え、拿捕艦群も含めた30艦に及ぶ艦船が一列縦隊を成しながら、スペイン砦のほぼ正面を横切るようにして突き進んでいる。

インカ兵たちが固唾を呑んで凝視する中、トゥパク・アマルの低音が彼らの耳元に響き来る。

「戦列艦の艦砲は、主に艦側面に集中している。

ジョンストン提督は、それらの砲を最大限に生かそうとしているのだ」

スペイン砦の前面を切り裂くように、トゥパク・アマルの鋭利な指先が宙を払った。

「あの巨大な長方形を成す砦の正面部に平行するようにして艦を帆走させながら、艦隊最大限の火砲をもって、砦前面に集中砲火を浴びせるつもりなのだ」

あのようにして、海からの追い風の中、投錨せずに走行しながら攻撃を続けるとなると、風や潮に押し流されて浅瀬に座礁するリスクも高い。

その上、砦の方向に艦首ではなく艦の側面を向けているために――それ故に、舷側にズラリと並んだ砲列をフル稼働させることが可能なのだが――、その分、敵に身を晒す面積も大きく、それだけ砦からの攻撃をまともに受ける危険性も高い隊形であった。

(それでも、ジョンストン提督は、彼の艦隊が持てる艦砲の威力を余すところなく生かしきろうとしているのだ。

それに、投錨せねば座礁する危険があるとはいえ、止まってしまえば、敵の攻撃をさらに容易にしてしまう。

あの高所の砦から、静止した標的を撃つのは、いとも容易かろう。

だから、提督は、敢えて艦隊を投錨させずに、帆走を続けたまま戦うつもりなのだ)

トゥパク・アマルは、英国艦隊旗艦を見据えたまま、研ぎ澄まされた目元を聳やかせた。

縦隊の先頭を率いる副指揮官パリアの艦から少し後方を帆走する英国艦隊旗艦。

昨日の英国艦隊とスペイン艦隊の戦闘経過について詳細に報告を受けていたトゥパク・アマルは、あの眼前の英国艦隊旗艦が、実は本来のジョンストン艦ではないことを知っていた。

本来のジョンストンの艦は、昨日の海戦で、フロレスたちに近接距離からの反撃を受け、大破させられたはずである。

恐らく、提督は、別の英国艦へと、旗艦の機能ごと自らも移乗したに相違ない。

従って、今、提督旗を掲げているあの艦は、急場ごしらえの旗艦にすぎないはずである。

だというのに、さすがに全く隙が無い。

いずれの英国艦も、ジョンストンの指揮の元、十全な訓練と実戦経験を積んできたのであろう。

新たなジョンストン艦は、既に旗艦としての機能を十分に果たしているように見える。

その旗艦艦尾甲板で、厳然と号令を放つジョンストンの姿さえ、ありありと見えるような思いであった。

かくして、先刻のスペイン砦と英国艦隊の初弾の応酬で、さらなる緊迫感を増した戦場の空気の中、自分らも決して第三者ではいられなくなる運命を背負ったインカ軍。

その誰もが、いっそう険しさを増した面持ちで、固唾を呑んでいる。

その張り詰めた大気の中、洋上では、舷側に据えられた二層の砲列から押し出された無数の艦砲が、上空から射し込む日光を反射して、ギラギラと滑るように黒光りしている。

英国艦隊の全艦砲を数え合わせれば、砦側に面した左舷側のみとはいえ、700門以上にも及ぶ。

その途方もない数の砲頭が、スペイン砦に照準を合わせながら、一斉に上向き最大限の俯角をつくっていく。

まるで殺意を漲らせた黒い生き物の軍団のような砲身の動きに、トゥパク・アマルをはじめインカ軍の誰もが、背筋に寒気を覚えずにはいられなかった。

しかし、そうでありながらも、その見事なまでに統制の取れた一挙一動に、感嘆に似た思いが湧き上がることもまた禁じ得なかった。

が、それらの艦砲の動きを凝視していたビルカパサが、不意に、厳つい指先で洋上を指し示した。

「トゥパク・アマル様、白帆の英国艦隊の動きはなかなかのものですが、とはいえ、褐色帆の軍勢は艦砲の動きが鈍いですな。

あれらのスペイン艦にしてみれば、自分たちの砦を攻撃させられるのは、さすがに抵抗が大きいのでございましょうな」

ビルカパサの言葉に、トゥパク・アマルは僅かに瞼を伏せた。

「ああ。

そなたの申す通り、囚われたスペイン艦の兵たちも、砦のスペイン兵たちも、味方撃ちをさせられるなぞ、さぞ、やり切れぬ思いであろう」

洋上では、戦闘隊形を成す白帆の英国艦の間に交互に挟み込まれるようにして、拿捕された褐色帆のスペイン艦が組み入れられている。

陣頭に立つ副指揮官パリアの英国艦の後方には、褐色帆のスペイン艦が続き、そのスペイン艦の後ろには英国艦が続き、さらに、その後ろにはスペイン艦が続く。

遠目から見ると、白帆の艦と褐色帆の艦とが交互に綺麗な一列縦隊を組みながら、華々しく海上パレードでも行っているかのような錯覚さえ覚える。

しかし、それらの艦の横腹から突き出された無数の大砲が、即座に意識を現実に引き戻す。

しかも、当然のように、組み込まれたスペイン艦たちの舷側からも、スペイン砦に向けて艦砲が押し出されている。

ビルカパサが指摘したように、それらの砲身の動きは、英国艦たちのように毅然たる規律あるものではなかったが…。

恐らく、あれらの拿捕艦上では、銃や鞭を手にした英国士官たちによって、捕虜とされたスペイン兵たちが、同胞の砦に向けて大砲の狙いを定めるよう強要、否、脅迫されていることであろう。

敵軍のこととはいえ、その光景を思うと、トゥパク・アマルの胸にも痛ましさがよぎらずにはいられなかった。

(だが……)

トゥパク・アマルは、再び目を上げた。

(あのように英国艦の中に均等にスペイン艦を混ぜ込んでしまえば、スペイン砦から英国艦を狙って撃ち込まれた砲弾が誤ってスペイン艦に当たる危険性も高く、それ故に、砦からの砲撃を鈍らせられるとジョンストン提督は考えたのかもしれぬ。

しかし、少なくとも、提督は、捕えたスペイン艦のみを英国艦の前に押し出して、スペイン砦からの攻撃から自軍を護るための生ける盾とするようなことはしていない)

捕虜や民衆を平然と人柱に立て、あるいは人を人とも思わぬような酷いやり方で戦さの道具としてきたアレッチェの所業を見せつけられてきたトゥパク・アマルたちにとって、このジョンストンのやり方は、単に拿捕艦に対する痛ましさだけではない何かを感じさせるものでもあった。

様々に思い巡らせながら、砦の高みで翻る赤と金のスペイン国旗と、そして、洋上のスペイン艦群とを交互に見交わすトゥパク・アマルの足は、無意識のうちに断崖の突端まで進み来ていた。

(アレッチェ殿、どうするおつもりか?

あれらのスペイン艦たちの中には、砲撃要員はもとより、操船させられている末端の水兵たちから技師、そして、士官まで、何千人もの捕虜となったスペイン兵たちが乗せられたままなのだ…!)

まるで自軍の兵を案ずるかのような眼差しのトゥパク・アマルの横顔に、彼の背後に控えるビルカパサの目は引き付けられる。

(トゥパク・アマル様……)

敵味方を問わず、最小限の流血や犠牲に留めることを願い行動してきたトゥパク・アマルの思いや人柄を知り尽くしているだけに、敵の拿捕艦の運命さえも深く案じているであろう主の心中を察して、ビルカパサの胸にも鈍痛が走った。

いかに死力を尽くして戦おうともスペイン軍の火砲の威力に抗うことのできなかったインカ軍を勝利へ導くために、過大なリスクを覚悟の上で英国艦隊を密かに呼び寄せたのは、他でもないトゥパク・アマル本人であったのだ。

そのことは、民衆はもとよりインカ兵たちにも公にはされておらず、ごく一部のトゥパク・アマルの重側近たちのみが知る重大な機密事項である。

今、スペイン砦とスペイン艦隊が互いに大砲群を向け合っている姿を目の当たりにして、敵同士のこととはいえ、このような形での大規模な同士討ちの事態を引き起こしてしまった根源は自分なのだと、己自身の所業を責め苛んでいるに相違ないと、ビルカパサには痛いほど分かった。

たとえ、それがインカ軍にとっては、多少なりとも有利な方向に導く可能性のあることだとしてもだ。

囚われのスペイン艦たちを見つめるトゥパク・アマルの深い苦悩に満ちた横顔に、ビルカパサは心の中で訴えかける。

(トゥパク・アマル様、そのようにご自身を責められますな。

あなた様のなされたことは誤ってはいなかったと、私は信じて疑ったことはありません)

ビルカパサの鷲のような野性的な眼光には、これから先を見通すかのような冷徹な険しさが増していく。

(陛下、どうか今はインカ軍を勝利に導くことのみをお考えください。

トゥパク・アマル様が自ら仕掛けたこの英国艦隊とスペイン軍との三つ巴の戦いに、我らインカ軍が勝利することができなければ、それこそ元も子もないのですから!)

かくして、同じ頃、スペイン砦の麓から英国艦隊の動きを見守っていたアンドレスは、英国艦隊の艦砲が真っ直ぐ彼らの頭上の砦に俯角をつけているさまを見て取ると、急いで自軍の兵たちを砦の側面へ退避させた。

先刻の英国艦隊旗艦が放った砲弾が砦の壁面に命中したことからも、彼らの砲弾が砦まで着弾し得ることは明らかだ。

英国艦隊とスペイン砦の砲撃戦が本格化すれば、英国艦隊によって破壊された砦の石材や破砕物が、凶器と化して、頭上から雨霰と降り注いでくるだろう。

たとえ、アンドレス自身や彼の配下の兵たちが、まもなく危険な任務に身を投じる時がくると分かっていても、それまでは兵たちを安全な場所に退避させ、流れ弾や破砕物からしっかり身を護ってやらねばならなかった。

アンドレスは、至急、兵たちを砦の正面側から側面側へと避難させて低木の陰に身を沈めさせると、自らは、戦況をよく見晴らすために、断崖の突端まで草の中を這っていった。

そうしながら、今にも火を噴こうとしている英国艦隊の艦砲と砦の要塞砲とを、交互に睨み続ける。

そんなアンドレスの視線は、意図せずとも、拿捕されたスペイン艦へと向かってしまう。

彼の瞳は、スペイン艦の掲げる褐色帆に描かれた深紅の十字架に、吸い込まれるように引き付けられた。

と同時に、ラ・プラタ副王領の遠征先で、ベルムデスと語らった際の光景が、不意に目蓋の裏に甦る。

『な…なんという…!

なんということをなさったのだ…トゥパク・アマル様は…!』

トゥパク・アマルが密かに英国艦隊を呼び寄せる手はずを整えたことを知ったあの晩、逆上したアンドレスに、ベルムデスは誠実な瞳で答えてくれたのだった。

『アンドレス様、どうか落ち着いてお聞きください。

トゥパク・アマル様が英国に書状を送ったとはいえ、その書状は、表向きは、かつてペルー副王領にいた時にアリスメンディ殿がインカの民の独立を支援していたことに鑑み、書面も、英国王室に対してではなく、アリスメンディ殿いち個人に対する相談という形をとっておられます。

ですが、当然ながら、アリスメンディ殿には、そのバックに英国王室があることを見込んでのこと。

アリスメンディ殿が動くときは、英国軍が動くとき、と見定めてのことでございます』

『英国軍なんか呼び寄せたら、もしスペイン軍を撃退できたとしたって、今度は、俺たちは英国の支配下に置かれるだけじゃないですか!!』

『アンドレス様のご懸念は、ごもっともでございます。

トゥパク・アマル様がアリスメンディ殿に送られた書状の真の目的は、英国による我が軍の援護などではなく、反乱のためにスペイン側が手を焼いているという英国側の喜びそうな情報を流し、アリスメンディ殿を通して英国軍を動かして、スペイン軍と戦わせ、両者を消耗させたいというのが真意でございます。

ですが…トゥパク・アマル様とて、さぞや苦渋の選択であられたことと思います。

トゥパク・アマル様の書状を読み、この地で大規模な内乱の起こっていることを英国が知れば、今がスペインをこの地から叩き出す絶好の機会とばかりに、あの強壮な英国艦隊が、本当に当地に押し寄せてくる可能性があるわけです。

トゥパク・アマル様は、それを狙った一方で、今のアンドレス様と同様、大いなる危惧も抱いていたはず。

英国軍に当地のスペイン軍を叩かせ、外圧をかけさせるに留まればよいが、下手をすれば、我々の支配者が、今のスペインから英国に取って代わるだけ、という顛末にもなりかねないのですから』

『…――!』

アンドレスは愕然と目を剥いたまま、わななく唇をきつく噛み締めた。

非常に深刻な面持ちで、ベルムデスは続ける。

『あのトゥパク・アマル様のことです。

大いなるリスクも、十分すぎるほど悟っておられたことでしょう。

ですから、ギリギリまで、この手ばかりは使わずにおられたのです。

ですが、トゥンガスカでの本陣戦の時、初日を終えてみて、まだ外面的な形勢は、インカ軍もスペイン軍も互角に見えましたが――しかし、あの予見的な洞察の鋭いトゥパク・アマル様のことです、恐らく、初日の決戦を経て、あのままではインカ側に勝機の薄いことを早々に悟られたのでありましょう。

密かに、あの晩、ディエゴ様とわたしをお呼び出しになられ、書状を英国のアリスメンディ殿にお送りになられることを打ち明けられたのでございます。

アンドレス様は、既に、このラ・プラタ副王領に遠征していて、あそこにはおられなかった。

ですから、こうして事後報告となってしまったわけですが。

もちろん、この国が、スペインの代わりに、今度は英国の属国になるなど、トゥパク・アマル様の真意でありようはずがありません。

トゥパク・アマル様のお考えは、この情勢に至っては、もはや英国の外圧を利用してでも、反乱を成功裏に導きたいというものであったということ……』

怒涛のようなベルムデスの説明に、もはやアンドレスは言葉も出ぬまま、完全に充血した目で、ただただ聴き入るしかない。

そんなアンドレスの正面で、ベルムデスは、なおも続ける。

『スペイン側と我々インカ軍との間の軍事力の差、特に、火砲の威力の差は、この反乱期を実際に経験してこそ、いかに策を練ろうとも、それがいかに超えがたい鉄壁であるかを徹底的に知らしめさせられて参りました。

もちろん、此度のソラータでのアンドレス様の水攻めは、そのようなスペイン軍さえも押さえ込んだという点で、我がインカ軍にとって、革新的な前進であったことは間違いございません。

ですが、大概においては、我々インカ側が、あれほどの敵の火砲を凌駕して勝利するのは、まだ非常に難しい。

殊に、あの総指揮官アレッチェ殿に直属するスペイン軍主力部隊は、わたしも本陣戦では目を疑いましたが、無数の種類の大砲から銃まで、武器の博物館さながらの驚くべき装備ぶりでございます。

あのような火器を大量に持つ相手に、いかに策を弄して戦闘を繰り返しても、そればかりでは、もはや埒が明きますまい』

そう言って、ベルムデスは、老齢にもかかわらず筋骨逞しい褐色の腕を決然と組み直した。

そして、深い光を湛えた双瞼を、石のように身動きできなくなっている眼前の若者に据える。

『アンドレス様が驚かれるのも無理はありません。

わたしも、この話をトゥパク・アマル様から聞かされたときは、暫く頭が真っ白になりましたからな』

言葉を失ったままのアンドレスに、ベルムデスは静かに微笑んだ。

『ですが、今、こうして冷静に考えてみますれば、あのスペイン軍を押さえ込むには、我らインカ側にとって、時機を得た外圧を利用するという手段は――もちろん、陛下におかれましても、苦渋の選択ではありましたでしょうが、ここに至っては、むしろ、賢明な見極めであったと、わたしは思っております。

スペイン側とて、腹背の敵、つまりは、海から攻め寄せる英国軍と、陸から戦いを挑む我々インカ軍と、両方を同時に相手にするのは難儀なはずでありますから』

『腹背の敵……!』

『それに、英国側にとっても、スペイン軍は、いかに当時のような海軍力は薄れていようとも、今でも強敵であることには変りはありません。

しからば、両者の戦いによって、スペイン軍も英国軍も互いに消耗し合うことは必定。

そこにこそ、我らインカ軍にとっての勝機が生まれるやもしれません』

アンドレスは、あの時にベルムデスと語り合った言葉を反芻しながらも、無意識に深く眉間に皺を寄せていた。

――洋上に浮かぶ堅固な要塞の如き英国艦隊の大船団。

それらを映すアンドレスの瞳は、不安げに微動する。

(ベルムデス殿と話していたあの晩は、確かに、そんなふうに、俺たちにとって良い方向にいく転機になるかもしれないとも思えた。

だけど、今、こうして、あの英国艦隊を目の前にしていると、本当に、トゥパク・アマル様や俺たちインカ軍の願ったとおりになるのか、妙に落ち着かない気持ちになってくる…)

だが、湧き上がりくる懸念や弱音を吹き飛ばすように、アンドレスは思い切り頭を振った。

(俺は何を気弱なことを考えているんだ!

見方によったら、トゥパク・アマル様の当初の計画通りに、順調に事が進んでいるとも言えるじゃないか)

アンドレスは、低木の陰に腹ばいになったまま、青々とした樹幹の隙間から、頭上のスペイン砦を見上げた。

屋上の砲台に累々と据えられた多数の要塞砲が、洋上の艦隊に俯角をつけて、黒々とした巨体を突き出している。

強まる日射の中、横顔を流れ伝う汗のしずくが、ポタリ、ポタリと、地面に落ちていくのを感じながら、アンドレスは乾いた唇を噛み締めた。

(トゥパク・アマル様の言うとおり、悔しいが…あんな火砲をインカ軍だけでまともに相手にするのは無理だ。

トゥパク・アマル様の誘い水に乗って、英国艦隊が戦いに割り込んできてくれたことは、やはりチャンスなのかもしれない。

いや、チャンスに変えなければいけない…俺たちの力で……!)

その時、海上から、落雷が大地を引き裂くような轟音が鳴り渡り、砦に狙い定めた英国艦隊の砲列が一斉に火を噴いた。

何百という砲弾が、砦に向かって宙を突き進んでいく。

次の瞬間、砦の方から、ズズズンッと、不気味な衝撃音が響き渡った。

砦正面の塁壁に、次々と英国艦隊の砲弾が命中したのだ。

あれほどの頑健さを誇るスペイン砦が、凄まじい衝撃波に、全身を身震いさせているかのように見える。

間髪入れず、英国艦隊の砲列が、再び赤や朱色の眩い閃光を放った。

青空に黒い軌跡を引きながら、新たな鉄弾の群れが砦に襲いかかっていく。

続々たる砲弾の衝突のために粉砕された破砕物や飛び散る石材、舞い上がる砂塵によって、たちまち砦の塁壁は覆い尽くされていった。

その間にも、英国艦隊各艦の砲列が、また横一列に一閃し、さらなる衝撃波と命中弾が砦を襲う。

ジョンストンの艦隊から繰り出される絶え間ない一斉砲撃の嵐。

その驚くべき迅速さは、集中攻撃による威力と、波状攻撃による間断の無さとを、兼ね合わせているかのようだった。

英国艦隊の長大な一列縦隊は、砲撃を続けながら砦の正面を通過すると、Uターンして再び砦の前を通過しながら、執拗に怒涛の砲撃を続けていく。

その苛烈な砲撃によって粉砕された砦壁面の裂片や、英国艦隊の大砲が吐き出す黒々とした硝煙が、風に押し流されてインカ軍陣営まで届いてくるかのようだった。

「あんな凄まじい早射は、スペイン軍がやっているのだって、見たことがありませんぞ!!」

「あれでは、砦側は、態勢を整えるいとまも、反撃に出る隙もありますまい!」

驚嘆や警戒の声を口々に発するインカ兵たちに囲まれたトゥパク・アマルもまた、強烈な英国艦隊の砲撃力に圧倒されそうになっていた。

そうでありながらも、冷静に状況を見極めねばと、懸命に己を律してもいた。

あまりに破砕物や砂塵の吹き上がりようが甚大で、砦は濃密な煙幕を纏ったかのような様相を呈しており、実際にあの砦がどれほどの被害を受けているのか、にわかには判断がつきかねた。

トゥパク・アマルは頭を澄ませようと努めながら、切り上がった目元をさらに険しく吊り上げ、瞳を凝らす。

やがて風に煽られて煙が僅かに流れ去ると、まるで雲海の上に覗く山頂のように、砦の屋上部が、舞い飛ぶ砂塵の上から突き出て見えてきた。

(……!)

トゥパク・アマルは、無意識のうちに、きつく奥歯を噛み締めていた。

砂煙の上から突き出した砦の上層階は、さほど被害を受けている様子もなく、屋上の要塞砲も微動だにせぬままドッシリとそこに居据わったままであったのだ。

(あれほどの英国艦隊の砲撃力をもってしても、砦の要塞砲を陥落させることは無理であったか…!)

さすがの英国艦隊の艦砲でさえも、そして、この風を利用しても、あの高々と聳える砦の上層階までは射程が及ばなかったのだ。

あの屋上部に据えられた多数の要塞砲こそ、英国艦隊にとって最大の脅威であり、ジョンストンたちが最も破壊したいと切望しているもののはず。

否、彼ら英国軍にとってだけでなく、己らインカ軍にとっても、その脅威や切望は同じであった。

いつしか己の体に巻きつくように絡んでいた長マントを、トゥパク・アマルの強靭な腕が荒々しく振りほどく。

いくら射程の届く砦の下層階を破壊しようとも、最終的に、あの最上階の要塞砲を制圧することができなければ、スペイン軍を敗退させることはできない。

トゥパク・アマルは、厳めしい両の拳を強く握り締めた。

(英国艦隊の砲撃にとって有利なこの風を利用しても、ジョンストン麾下の熟練した砲兵たちの手腕をもってしても、これほどの砦を相手にするのは、容易ならざることであったか)

それに、海上からは、スペイン砦が撃ち込んでくるような焼けた砲弾を放つことはできず、砦に火災をもたらすことも難儀であった。

可燃性の木材でできている艦上では、砲弾を焼くための炉を設置することはできない。

特に陽光に晒された艦上は、乾いた船材、タール、塗料、そして、帆布など、火に弱いものばかりが備わっている。

そのような艦上に火の元である炉を据え付けるようなことをすれば、何かの衝撃で生じた揺れひとつで、自ら火達磨に陥る危険があまりに大きいのだ。

トゥパク・アマルの横で、恐らく同じ思考に耽っていたビルカパサが、野獣が唸るように低く言った。

「トゥパク・アマル様、無念ですな…!

スペイン砦の要塞砲は、無傷です。

それに、この期に及んでも、まだ砦側からの報復がありません。

英国艦隊の砲撃力に押されて反撃に出る隙が無かったとも見えますが、あのアレッチェ殿のこと、そう簡単に押さえ込まれるとは思えません。

むしろ、英国艦隊の力がどれほどかと、鷹揚に眺めているのではないでしょうか。

どんなに英国艦隊が力を尽くそうが、あの者たちの要塞砲の破壊は無理かろうと、初めから高を括っていたのかも――。

ああしながら、英国艦隊の力を絞り出させ、自軍の力を溜め込んでいるのかもしれません。

もしや、最初に砦が初弾をはずした時、あれも意図的なもので、わざとはずしてみせて英国艦隊を油断させ、逆に英国艦隊の砲撃を陽動したのでは…?」

鷲のような野性的な横顔を厳しくさせながら、普段は極めて沈着で感情統制のいき届いているビルカパサが、今ばかりは、口惜しげに、矢継ぎ早に、語を継いでいく。

ビルカパサもまた己と同じ気持ちなのだと感じながら、トゥパク・アマルは、「そなたの申す通りやもしれぬ」と、苦渋の声で低く応じた。

実際、これほどの徹底的な艦砲攻撃を受けながらも、スペイン砦が未だ不気味な沈黙を守っているのは、ビルカパサの言う通り、ジョンストン麾下の軍団の砲撃力を見極めつつ、敵の消耗を誘っているのかもしれない。

砦の上層階で、あのアレッチェが、眼下の英国艦隊を冷徹に睥睨しながら、不敵な笑みを口端に浮かべているさまが目に見えるかのようである。

そう思うと、トゥパク・アマルの胸にも、挑戦的な炎が燃え立たずにはいられなかった。

(そろそろ我らの軍が動かねばなるまい。

しかし、ジョンストン提督にも、まだ可能性はある。

その鍵は、囚われのスペイン艦たちだ――)

足元の断崖下では、先刻にも増して激しく波濤の砕ける音がする。

厳格な面差しで帯剣の柄を握り締めながら、トゥパク・アマルは、英国艦隊の縦隊に組み込まれたスペイン艦群を見つめた。

英国艦が全艦共に砦への絶え間ない砲撃によって砲煙に黒々と曇っているのに対して、その間に挟まれている拿捕艦たちの艦姿に漂う煙は薄っすらとしている。

つまり、今のところ、砦に果敢な砲撃を行っているのは、専ら生粋の英国艦ばかりなのだ。

あれらのスペイン艦上では、英国士官たちが、いよいよ脅迫的な態度でスペイン捕虜兵たちに、砦への攻撃を強要しているに違いない。

だが、どうやら、それは、あまり上手くいってはいないようだった。

トゥパク・アマルの視線の先で、スペイン艦からも確かに砲撃は行われているのだが、その砲弾は、意図的にはずしているためなのか、抵抗を覚えながら撃つためなのか、飛距離も伸びず、方向もバラバラで、砦に到達する前に海中に落ちてしまうものが殆どである。

その様子を見守りながら、トゥパク・アマルは、己自身のインカ軍でも、かつて、捕虜としたスペイン兵にスペイン軍への砲撃を行わせたことのある経験を思い出していた。

あれは酷いことをさせてしまったと今も強い心痛を覚えるが、反乱初期の頃には、大砲の扱いどころか、銃の扱いさえ知らなかったインカ兵にとっては、手に入れた大砲の操作をスペイン兵に頼るしかなかったのだ。

今では、見よう見真似ながらもインカ兵自身が大砲の撃ち方を覚えたので、砲撃を捕虜兵に依存することはなくなった。

しかし、まだ大砲の操作を捕虜兵に頼るしかなかったあの頃、インカ兵にスペイン軍への砲撃を強いられたスペイン捕虜兵たちは、敢えて味方のスペイン兵がいないところに弾を撃ち込んだり、てんで関係無いところに撃ち放ってみたりと、捕虜の身でありながらも、全く当てにならない砲撃をやってのけていた。

当時のトゥパク・アマルは、そのような捕虜兵たちの行いを、自軍の戦力としては苦々しく感じながらも、自らの身の危険を顧みずに堂々と味方撃ちを拒む彼らの強靭な精神力に、敵ながら天晴れと密かに感じ入るものがあった。

いずれにせよ、スペイン兵たちには、そうした逞しい気骨のようなものがあるのだ。

今、あれらの拿捕艦上で、味方撃ちを強要されているスペイン兵たちにも、同じようなことが起こっているのではないだろうか。

(スペイン捕虜兵たちを思い通りに動かすのは、あのジョンストン提督でも、一筋縄ではいかぬらしい。

だが、もし、提督が首尾よく捕虜兵の力を自軍のものとして使いこなせれば、今の力に倍する砲撃力でスペイン砦を襲うことができよう。

そうなれば、たとえ要塞砲の巣窟である、あの砦の屋上階まで砲弾が至らずとも、砦の基底部や下層階に強度な打撃を与えることで、砦全体を揺るがすことができるかもしれぬ。

だが、それは、つまるところ、スペイン兵に味方撃ちを本格的にさせることでもある)

それぞれの軍の立場から目まぐるしく思考を馳せながら、策を練ったり、各軍の兵の心中を慮ったりしているうちに、トゥパク・アマルの頭は焼け付くように熱くなっていた。

様々な感情や思いに翻弄されている己自身にハッとして、彼は額を押さえる。

(ああ、わたしは、この戦況の中に呑まれそうになっている。

もっと冷静にならねばならぬ…!)

額にやった手を振り払って顔を上げた時、今度は、砦の頂上から多数の眩しい閃光が一斉に噴出した。

と同時に、稲妻を叩きつけたような凄まじい轟音が炸裂し、トゥパク・アマルの鼓膜を突き刺した。

長い沈黙を破り、ついに砦の要塞砲が全砲上げて火を噴いたのだ。

長大な砦の端から端まで隙無く一斉に朱色の炎の舌を吐き出したさまをみて、今度こそ、本気で敵艦隊の息の根を止めにかかったのだと、戦場の誰の目にも分かった。

今、巨大な釜で真っ赤に焼かれた灼弾が群れを成し、眼下の英国艦隊めがけて突き進む。

燃え上がる隕石のような赤熱弾の大軍が、英国艦隊に続々と降り注いでいく。

対する英国艦の各艦は、突如、甲板上に巨大な鉄板を打ち立てた。

それらの鉄板が、飛来する鉄弾を受け留めていく。

砦に面した甲板上に打ち立てられた数メートル四方の多数の鋼鉄板。

それらが、砦から撃ち込まれてくる砲弾の俯角に合わせて機敏な動きを見せ、まるで敵の剣先を突き返す巨大な盾の如く、次々と灼熱の弾を跳ね返していくのだ。

それらの鋼鉄板の動きから、恐らく、英国水兵たち自らが体を張って、鉄板を押さえながら手動で操作しているものと見て取れた。

原始的な方法ながらも、鋼鉄板に当たった砲弾は舷外に弾き返されて、銀色の水飛沫と共に海中に没していく。

予想外の英国艦隊の防御装備に、アレッチェも驚きを覚えたのか、砦からの砲撃が、一時、緩んだ。

が、それも束の間、ますます苛烈さを増して、大地を引き裂かんばかりの耳を聾する砲声が轟き渡り、さらなる赤熱弾が吐き出されていく。

洋々たる大海原と広大な天空に、砦の要塞砲が巻き起こす怒涛の嵐が吹き荒れる。

スペイン砦の猛烈な攻撃力の前に、英国艦隊も、これまでの泰然たる英姿のままでいることは、もはやできなかった。

いかに鋼鉄板を甲板に打ち立てていようとも、高いマストや船体の脇腹までが守れるわけではない。

早くもマストの頂上部がもぎ取られ、また別の英国艦では白帆が撃ち抜かれ、それを繋ぎとめていたロープ類も無残に断ち切られていく。

白帆を貫通した燃える砲弾は帆布に火をかけ、そこから生まれた炎が見る間にマストを伝い降り、たちまち甲板にまで火の手を押し広げていった。

マストを伝って甲板に燃え広がる炎を消そうと、甲板上を英国水兵たちが水桶を持って走り回り、慌ただしく放水ホースが引き回される。

だが、そのような光景を嘲笑うかのように、砦からは止(とど)まることなく真っ赤な熱弾が繰り出され続けている。

幾つもの砲弾が船体側面にのめり込み、その都度、重々しい衝撃波と共に足下の板張りが揺さぶられた。

今や、そのような惨状が、いずれの英国艦でも繰り広げられていた。

しかし、そのような状況下にあってさえ、スペイン艦から砦に向けられる捕虜兵たちの砲撃は、相変わらず英国軍にとって当てにならないままであった。

スペイン砦からの砲撃も、スペイン艦を避けて、英国艦のみに狙い定めている様子は伺えた。

とはいえども、英国艦とスペイン艦は交互に近距離を帆走しており、英国艦を打ち損じた砲弾や流れ弾がスペイン艦にも降り注ぐことは避けられなかった。

それでもなお、同胞の砦への砲撃を拒み続けている拿捕艦たちの一隻で、飴にも鞭にも揺るがぬ頑固な捕虜兵たちに手を焼いた英国士官の一人が、鋭い手つきで部下を呼び寄せた。

「あのスペイン艦長を船倉から連れてこい!

一刻の猶予もならん!!

急げ!!」

士官の命で彼の部下が走り去った先には、ロペス艦長が幽閉されていた。

ロペスは、スペイン艦隊副指揮官フロレスの僚艦を預かっていた勅任艦長である。

昨日の海戦でスペイン艦隊が敗れた後、このロペスも囚われ、フロレスからも引き離されて、拿捕艦の一隻の船倉に繋がれていた。

そのロペスが、英国士官の命によって、ほどなく幽閉部屋から引き出されてきた。

狭苦しい幽閉空間に押し込められていた彼は、周囲に木魂する絶え間ない破砕音や衝撃波に翻弄されながら、それらに全神経を集中して戦況を推し量るしかなかった。

だが、今、まだ手首を縄で拘束されたままながらも、砲列甲板に連れ出されてきて、やっと己自身の目で現況を見渡すことができたのだった。

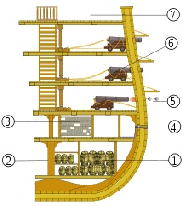

(註:Wikipediaよりお借りしてきた船体横断面です。

イラスト中の、大砲の据えられている三層にわたる甲板が砲列甲板です。

露天の上甲板の下にある下層の甲板で、艦砲群が据えられた砲撃専用の甲板です。)

ロペスは猛々しい眼でザッと艦内を見渡した後、砲門の向こうに僅かに覗き見える外の風景にも素早い視線を走らせた。

砦からの砲撃は専ら英国艦を狙って撃ち込まれているらしく、このスペイン艦の状況は、まだ思っていたほどの惨状には見舞われていないようだ。

とはいえ、勢いあまって飛来する流れ弾や英国艦隊を狙い損じた弾がそれて着弾することは避けられず、たとえ英国艦ほどではないにしろ、当艦にも生々しい犠牲の爪跡が広がりつつあることは明白だった。

しかも、英国艦のように甲板を護る鋼鉄板など備えていないスペイン艦は、砦から放たれた灼弾のもたらす破壊と火災の誘発をまともに受けていた。

他方、思いがけぬロペスの登場に、その場にいた捕虜のスペイン兵たちの視線は一斉に釘づけられた。

ロペスも、かつて己の部下であり仲間であったスペイン兵たちに、大きく目を引き付けられる。

そこでは、砲列甲板にビッシリ詰め込まれた捕虜のスペイン兵たちが、累々と並んだ大砲群の前につかされ、英国兵たちによってスペイン砦への砲撃を強要されていた。

捕虜兵たちが、ロペスの方に大きく身を乗り出して、口々に叫ぶ。

「艦長!!」

「ロペス艦長!!」

スペイン兵たちのまだ無事な姿に安堵を覚えながらも、しかしながら、味方の砦に向かって砲撃を強いられている哀れな姿にロペスの心は激しく疼いた。

その時、立襟の青い軍服を纏った30歳そこそこと見える英国士官が一人、ツカツカと進み出て、真っ直ぐロペスに正対した。

そして、流麗なスペイン語を淀みなく言い放つ。

「わたしはエドワード・クレイ、二等海尉。

ジョンストン提督の命により、当艦を預かる士官の一人だ。

ロペス艦長、あなたをここに呼んだのは他でもない、あなたの部下たちに、我らの指示に従うよう命じて頂きたいからだ」

ロペスは、無言で相手をギロリと睨めつけ、その士官の全身に鋭い視線を馳せた。

このような砲弾の飛び交う真っ只中にありながらも、銀色がかった金髪に軍帽をきちんとかぶった端正な風貌、そして、どちらかというと細身のスラリとした体躯。

その容姿や、真摯とも生真面目ともとれる雰囲気から、紳士的というか、むしろ、どこかの貴族出のお坊ちゃんという印象さえ受ける。

しかし、ロペスに向かう口調は、決然としたものだった。

士官が、さらに険しくロペスに畳みかける。

「ロペス艦長、あなたの兵たちに、まともな砲撃を行うよう命令するのだ。

いつまでも生半可なふざけた砲撃を続けている暇は、もう一寸も無いと命じよ!

このままでは、当艦もろとも皆でまとめて焼け死ぬか、蜂の巣になった当艦の道連れにされて轟沈するかのどちらかだ。

艦長、あなたなら、我らよりも、もっとよく分かっているはずではないのか?

このスペイン艦がどれだけ頑丈にできているか知らんが、こんな不毛な状態が続けば、この艦も他のスペイン艦も全滅するのは時間の問題だと!!」

他方、ロペスは、相手の数倍はありそうな厳つい肩をいからせ、その二等海尉と名乗った英国人の鼻先に顔を突き付けて、憤然と言い放つ。

「断る!!

味方の砦に砲撃をしろなどと命じられるわけがなかろう!!

そんなことをするぐらいなら、全員ここで海底に沈んだ方がマシだ!!」

今度は、クレイも、その紳士的な風貌を怒らせて、ロペスの胸倉を荒々しく掴み上げた。

「おろかな男だ!!

このようなところで無駄死にして何になる!!

我らと力を合わせれば、あの砦が陥落してスペイン軍が敗北しようとも、ここにいる捕虜兵たちには恩赦が与えられて、いずれは本国にでも、家族のもとにでも、戻ることができよう!

だが、命を失ってしまえば、それも叶わなくなるのだぞ。

いっぱしの艦長ならば、配下の兵たちの身命を護ることをもっと考えたらどうだ!!」

「なにをっ!!

おまえに何が分かる?!

味方を攻撃するような裏切り行為を働いてまで、生き永らえて何になる!!」

ロペスは縛られたままの両腕を鉄棒よろしく振り上げると、己の胸倉に喰らいついていたクレイの体を、舷外まで打ち飛ばさんばかりの勢いで突き退けた。

優に数メートルは吹っ飛ばされた海尉の全身が、炎で焼け付くように熱くなった板張りに思い切り叩き付けられる。

と同時に、クレイの軍帽が、砲門の向こうの海域へ弾け飛んでいった。

床に強打された横顔を庇いながら、よろめくように身を起こした彼の唇から、折れた歯が零れ落ちる。

その一連の光景に、周りで事の成り行きを見ていた英国兵たちが、ついに堪りかねたとばかりに拳を振り上げ、ロペスに殴りかかってきた。

「なんてことしやがる、このスペ公!!

捕虜の分際でっ!!」

が、間髪入れずに、クレイの怒声が飛ぶ。

「やめろ!!

今はくだらん揉め事を起こしている場合ではない!」

クレイは切れた口中から溢れ出る鮮血を拭いながら素早く立ち上がり、ロペスに群がる英国兵たちを、さらに一喝した。

「今は我らの傘下に降っているとはいえ、このロペス殿は、スペイン艦隊副指揮官の僚艦を預かる勅任艦長だ!

しかるべき敬意を払わんか!!」

その言葉が終るか終らぬかのうちに、彼らのいる砲列甲板の頭上の上甲板に、何発もの砲弾が命中する衝撃音が連続的に弾けた。

それらの一弾一弾が強烈な衝撃力でぶち当たり、その都度、艦全体が左右に大きく揺らぐ。

英国艦とスペイン砦との砲撃戦が激烈さを増す中、英国艦を狙い損じた流れ弾が、これまでにも増して大量にスペイン艦にも降り注ぎはじめているに相違ない。

己の警告した言葉通りになろうとしているのだと言わぬばかりに、クレイは、頑と両眼を吊り上げた鬼のような形相で、ロペスの鼻先に迫り寄った。

「ロペス艦長!!

スペイン艦の捕虜兵は千人をくだらぬぞ!!

もう一度だけ聞く!

本気で、むざむざ死なせたいか?!」

苦渋の表情でグッと唇を噛み締め、ロペスが、またも英国海尉を振り払おうとした時だった。

ズバーンッ!!と、耳を劈く強烈な破壊音が頭上の甲板で弾けた。

その今までに無い猛烈な命中弾の衝撃波で、まるで嵐の海で深い波窪に落ち込んだ時のように、艦が激しく揺らいだ。

と、その拍子だった。

恐らく、あまりの揺れで手元が狂ったのであろう、スペイン兵の手元の大砲の一つから、スペイン砦に向けて勢いよく砲弾が飛び出していった。

ハッと、ロペスたちスペイン兵が、大きく息を呑む。

反射的に、不味い!!と、彼らの心は叫んでいた。

身の凍る思いで、その弾道を追う。

ほんの数秒のことであったろうが、ロペスたちには永遠とも思える時間の後、その砲弾は、彼らにとっては全く不幸なことに、恐ろしいほど完璧な軌道を描いてスペイン砦を直撃した。

しかも、もっと悪いことに、かなり上層階近くの塁壁の一部を豪快に粉砕したのだった。

「見事な腕じゃないか!!

我が軍の熟練した砲兵だって、あれほどの高所は狙えなかったのに!!」

英国海尉クレイが興奮と驚嘆の声を上げる。

周囲の英国兵たちも、すごいぞ!!と、喝采している。

対照的に、己の首筋に冷たい汗がドッと吹き出すのを感じながら、ロペスは、今の砲弾を放ったスペイン兵の方へ目をやった。

当のスペイン兵は、真っ青になった顔を愕然とさせて、ロペスの顔を涙目で見上げている。

「ち、違うんです、艦長…!!

砦に命中させるつもりなんて、これっぽちもなかったんです!

だけど、艦(ふね)が、あんまり大きく揺れたもんだから……!」

それはロペスの艦でも活躍してきた顔馴染みの人物で、海軍経験も長いベテランの中年兵だった。

確かに、その者は、元々熟練した腕利きの砲兵ではあったのだが、今のは、その兵の言葉通り、明らかに意図したものではなかったとロペスにも分かった。

「ほんとに違うんです、艦長……!!」

兵は強張った顔をますます蒼白にして、必死で首を振っている。

「ほんとは、もっと違うところに弾を飛ばすつもりだったんです!!

断じて、俺たちの砦を狙うつもりなんか、なかったんです!!

信じてください、艦長!!!」

「分かってる!」

本当に分かっているとロペスが強く頷き返した時、またも砦の方から、ズドーン、ズドーンと、天に突き抜けるような強烈な砲声が轟いて、殷々と海面に木魂した。

しかも、そこから放たれた砲弾の飛来する音が、ヒューッと不気味な唸り音を高めながら、次第に当艦に迫ってくるではないか。

(いよいよ不味い――!!)

そうロペスが心内で叫んだ瞬間には、鼓膜を突き破らんばかりの大音声が艦の方々で鳴り響き、無数の熱弾が頭上や艦側から一斉に舷内に飛び込んできて、辺り中を滅多打ちに粉砕した。

ロペスらのいる砲列甲板にも怒涛の砲弾が撃ち込まれてきて、一瞬にして多くのスペイン兵や英国兵たちが薙ぎ倒され、吹き飛ばされた。

それらの人体から飛散した肉塊や血に、燃える砲弾のもたらした火災が覆い被さってきて、立ちどころに周囲は赫熱(かくねつ)の修羅場と化していく。

人肉の焼け焦げる臭いが鼻を突く。

激烈な砲撃の衝撃波によって、床に叩きつけられた身を何とか起こそうとするロペスの傍に、先刻、誤って自軍の砦に砲弾を命中させてしまったスペイン砲兵が虫の息で倒れていた。

その体の半分は、今の砲撃によって打倒された大砲の下敷きになっている。

砲弾を放ったばかりの大砲は、恐ろしい高熱を帯びている。

それに追い打ちをかけるように辺り中からも迫りくる炎から兵を庇うようにして、ロペスの巨体が相手の上に覆い被さった。

「おい!!

しっかりしろ!!」

ロペスの懸命の声に、兵は薄っすらと目を開けて、虚ろな瞳をロペスに向けた。

「艦長…すまないす…。

すまない…す…俺のせいで……」

「違う!!

おまえのせいじゃない!!」

必死の思いで答えるロペスの声も虚しく、兵は目の光を失ったまま、灼熱の大砲の下で動かなくなっていた。

(……!!!)

やり場のない激しい感情が突き上げて、燃え移りくる炎の熱ささえも感じられぬほどだった。

縄で縛られたままの巌のような手で、そっと兵の瞼を閉じてやると、ロペスは全身を揺すって火の粉を払いのけながら、猛然と立ち上がった。

ギリギリと噛み締められた唇から血が滲む。

(あの誤った砲弾の命中によって、アレッチェ様は、我らが裏切ったと思ったのだ…!)

くらつく頭で周囲を見渡すロペスの目の中に、味方の砦が放った砲弾と炎の中で、血みどろになって逃げ惑う幾多のスペイン兵たちの姿が映る。

(だが、これは、あまりに酷い……!!

我らが、どんな思いで、これまで戦ってきたと思っているんです!!)

我知らず、アレッチェに対する抑えがたい怒りの感情が、体の奥底で激しく爆発する。

その時、背後で、また別の気配が蠢いた。

「ロペス艦…長…」

はっと我を取り戻したロペスの足元に、英国海尉クレイが倒れていた。

クレイの体中には多数の鋭利な木片が突き刺さり、ドクドクと真紅の血が溢れ出している。

砲弾によって破壊されたあれやこれやの破砕物をまともに喰らったのに違いない。

「海尉!!」

またもロペスが大柄な身を屈めると、クレイは痙攣する唇から苦しげな声を絞り出した。

「どうか…我らに力を貸してください…このままで…は――」

声にならぬ言葉を継ごうとする海尉の上に降り注ぐ火の粉の塊を、縛られた手で払いのけながら、ロペスは相手の傍にさらに深く身を屈めた。

「しっかりしろ、おい!!」

「わたしは、もう…だめですよ…」

寂しそうに力なく笑ったクレイが、不意に大きくむせて、ゴボッと大量の血を吐き出した。

「海尉…!」

みるみる血の気を失っていくクレイの顔を見下ろすロペスの表情が、苦渋に歪む。

そんなロペスを見上げる海尉の瞳に、瞬間、何か意を決したように僅かに力が戻り、が、すぐに躊躇いがちに視線をそらした。

しかし、再び真っ直ぐロペスに戻した海尉の青い目には、強い意志が宿っている。

己の体から流れ出る血の海の中で、クレイは、その手を彼自身の腰へと這わせ、そこにある短剣を手探りで引き抜いた。

ロペスが、反射的に、その身を引く。

だが、微動する瞼の奥から覗く海尉の瞳に、殺意は見られない。

もはや声にならぬ声で何かを懸命に訴えようとするクレイの口元に、ロペスは顔を近づけた。

「艦長…あなたの手を…手をこちらに……!」

鮮血の滴る唇の動きを呆然と見やりながら、ロペスは言われるがままに、縄の巻き付けられた己の手を差し出す。

瀕死の身にありながらも、いや、それ故なのか、この異国の海尉の口調には、有無を言わさぬ気迫と深い真摯さが溢れていたからだった。

次の瞬間、ロペスがハッと息を呑む間も無く、クレイの手にある短剣がロペスの手首めがけて振り下ろされた。

ザッ…!!と、荒い音を立てて、短剣が縄に喰い込む。

「――!!」

一体どこから湧き出すのか、その最後の力を振り絞って己を拘束していた縄を断ち切っていく相手の姿を驚愕の目で見下ろすロペスに、切れ切れの声でクレイが言う。

「どう…か…我らに…力を貸してください…!

どうか…今は…敵も味方もあり…ま―――」

海尉の手元から、ゴトリと、鈍い音を立てて短剣が転がり落ちる。

「おい!!

海尉!!

クレイ海尉!!

しっかりしろ!!!」

しかし、薄っすらと開いたクレイの虚ろな青い瞳からは、既に光が失われていた。

「くっ…そ……っ」

砕けるほどに奥歯を噛み締めて立ち上がりざま、思い切り引き離したロペスの両の手首から、断ち切られた縄が飛散して、真っ赤に光る火の粉と化した。

その間も、煌々と燃え盛る炎が踊り狂い、毒気を帯びた煙が充満する中を、スペイン兵や英国兵の阿鼻叫喚が渦巻いている。

――どうか…今は…敵も味方もあり…ま―――。

クレイの途切れ途切れの声を耳奥に残したまま、ロペスはカッと目を燃え立たせて、砲列甲板から身を翻した。

そのまま大股で露天の上甲板に駆け上がる。

上甲板への昇降口を開けた途端、突き刺すような鋭い爆鳴に耳を劈かれる。

砦の要塞砲から続々と降り注ぐ直撃弾に晒され続けているその場所は、さらに無残な状態だった。

砦からの砲撃によって破壊され穴だらけになった板張りの上に、打倒されたマストの一部や燃えた帆布が落ちかかり、炎に包まれたそこかしこに、もぎとられた手足や胴体が散らばっている。

その中を水桶やホースを手にした英国兵たちが、今も絶えず降り注ぎくる熱弾を懸命に避けながら、死に物狂いで走り回っていた。

熱風に煽られる黒髪を顔に吹きまつわらせ、険しい眼光を陸岸に向ければ、そのロペスの視線の先で、スペイン砦の屋上部から眩しい閃光が噴出し続けている。

濃い眉を吊り上げて、その同胞の砦を睨(ね)めつけるロペスの背後から、その時、爆音を縫って多数の声が響いてきた。

「ロペス艦長!!

ご無事で!!」

「艦長ー!!」

そちらに振り向けば、まだ身動きのできる兵たちが口々に己の名を呼びながら、ある者は救い主を見るように嬉々として、また、ある者は必死の形相で、一心不乱に甲板を駆けてくる。

ロペスは意を決した表情で、グルリと周囲に集まった兵たちの群れを見渡した。

己を「艦長」と呼んで集まってきたところからしてスペイン兵たちだろうとは思われたが、誰もが煤や鮮血に塗れており、実際のところは、個人を識別することも、国籍を見分けることも困難だった。

だが、今は、どちらの兵でも構わない。

灼熱の大気の中で喉を焼かれながら、敢然とロペスが叫ぶ。

「この艦は、もともとは我らスペイン軍のものだ!!

そう易々と燃えカスにするわけにも、沈めるわけにもいかん!

それに、この艦のことは、英国兵よりも我らの方がよく知っている!

我々自身の力で、この艦の火を消すぞ!!」

そう大音声を張りながらも、辺りの兵たちの反応に俊敏に注意を走らせる。

己の言葉は、敵兵たちに手を貸せと、命じていることにも取られかねないものだったからだ。

しかし、この期に至っては、そのロペスの言葉に反発してくる兵はいなかった。

今にも燃え崩れようとしている自分たちのスペイン艦を、ただ黙って眺めていることなど、スペイン水兵たちには耐え難いことだったに違いない。

それに、実際、彼らの命も、待った無しの瀬戸際ギリギリに追い詰められていた。

「よし!!」

ロペスは、軍服の袖を捲り上げながら、猛々しく頷いた。

「汲み上げポンプに、もっと人員を配れ!!

それから、負傷者を少しでも安全な場所に避難させるんだ!

そこいらの残骸から、できるだけ多くの負傷者を助け出せ!!」

口早に指示を放つと、甲板の方々で、投げ槍よろしく飛び散る破砕物から逃げ惑いながら右往左往している他の兵たちにも、檄を飛ばしに走った。

「気をしっかり持て!!

水が足りんぞ!!

そのホースをこっちへ引っ張ってこい!!

早くしろっ!!」

敢えて厳しい口調で活を入れながら、混乱しきった艦内の秩序を取り戻そうと、ロペスが炎の中を狂奔する。

火の海の中でパニック状態に陥っていたのは、水兵たちばかりではなかった。

すっかり動転して闇雲に走り回っていた若い士官候補生の肩を、ロペスの太い腕が引っ掴む。

「しっかりせんかっ!!

水だっ!!

格納庫に放水ホースの予備があったはずだ!

そこの水兵たちを連れて、大至急、取って来い!!」

焼け付くような喉仏を震わせ、大声を張るたび、己の口から火が吹き出る思いだった。

ロペスの剣幕に咄嗟に我に返った候補生が、反射的に背筋をビシリッと伸ばして敬礼する。

「イッ…、イエッサーッ!!」

スペイン語と英語が入り乱れ、戦塵に染まりきった姿形からも、それがスペイン兵なのか英国兵なのか、相変わらず判別不能であった。

が、いずれにしろ格納庫にすっ飛んでいく候補生らを背後にして、今度はロペスの巨体は舷縁の手すりへ突進していく。

そこから大きく海面へ身を乗り出しながら、もっと広く戦況を探ろうと、黒煙の沁みる目を懸命に凝らした。

(他のスペイン艦は、どうなっている?!)

ロペスが強く懸念していた通り、他のスペイン艦たちも、この艦と同様にスペイン砦からの猛攻に晒されていた。

焼け爛れた砲弾を雨霰と撃ちかけ続ける砦を振り返ったロペスの眼は、いよいよ険しく吊り上がっていた。

当艦で起こってしまったような誤射が他艦でも生じて、あのアレッチェの怒りを買ったのか?

それとも、アレッチェは、「裏切り行為」が広がる前に、スペイン艦もろとも英国艦隊を一網打尽にする方針に決めたのか?

いずれにしろ、もはや海上の艦は全て、その国籍如何にかかわらず、スペイン砦の苛烈な砲撃の的――スペイン軍にとって、殲滅すべき敵と化しているのだ。

しかも、無差別に砦の本格的な攻撃に見舞われて、英国艦のように甲板を防御するための鋼鉄板など持たぬスペイン艦の惨状は、英国艦の比ではなかった。

辺り中で炸裂する爆撃音と弾け飛ぶ破砕物の中で、突き上げては炸裂する憤激とやるせなさに、ロペスの心はドクドクと音を立てて血を流していた。

――その時だった。

ロペスの耳元に、思いもよらぬ言葉が飛び込んできたのだ。

「後退せよ!!

ジョンストン提督の旗艦から信号だ!!

スペイン艦は、全艦、英国艦の陰に後退せよ!!」

亡きクレイとはまた別の英国士官が、艦尾甲板の操舵手たちに大声で叫んでいた。

はっとそちらを振り向くロペスの視界の中で、その士官の命令を受けた部下と思しき男たちが、水兵たちに操帆指示を出すために甲板を駆け抜けていく。

(我らスペイン艦を、全て英国艦の陰に後退させる?!)

ロペスが驚愕しながら己の耳を大きく疑っている間にも、彼らを乗せたスペイン艦も、そして、他のスペイン艦たちも、英国兵らの指示で、にわかに方向を転じていく。

スペイン砦からの砲弾が降りしきる中、今、艦隊は、その隊形を大きく変えようとしているのだ。

これまでの戦闘隊形――英国艦と捕虜のスペイン艦とが交互に配置された一列縦隊から、英国艦群から成る縦隊とスペイン艦群から成る縦隊との二列縦隊へと遷移していく。

マストや帆の多くを失い、舵にも大規模な被害を受けている艦隊の動きは、ヨロヨロとした愚鈍きわまりないものだった。

それでも、何とか完成された新たな隊形では、英国艦のみからなる縦隊と、拿捕されたスペイン艦のみからなる縦隊とに、明瞭に分離されていた。

しかも、英国艦群からなる縦隊が、まるでスペイン砦からの砲撃の盾となるかのように、スペイン艦群の縦隊の前面に立ちはだかっているのだった。

ロペスたちスペイン兵たちには、即座には何が起こっているのか分からなかった。

だが、隊形が変わったことによって、英国艦たちの陰に庇われる状態になったスペイン艦では、砦から撃ち込まれる砲弾が着弾する割合が明らかに減ってきていた。

その代わり、砦とスペイン艦群との間に立ちはだかって、スペイン艦群の防壁となっている英国艦群は、それまでスペイン艦が被っていた分までも被弾する形となり、惨憺たる状態となっている。

これまでに倍する砦からの砲撃を受けている英国艦たちは、燃える隕石のごとき砲弾の猛撃に晒され、残されていたマストも打ち倒されて、ここに至っては甲板を護る鋼鉄板も殆ど意味を成さず、ひたすら破壊と火焔に呑み込まれていくばかりである。

それでも、英国艦群の舷側から突きだされた艦砲は――その威力は明らかに衰えてきてはいたが、今もスペイン砦に向けて火を噴き続けていた。

未だ状況が呑み込めずに、真っ白な頭で、それらの英国艦を見やるロペスの傍で、配下のスペイン兵たちが呆然と呟く。

「か、艦長…、英国艦が、わしらを守ってくれています……!」

ロペスは目を剥いたまま、生唾を呑み込んだ。

兵の言葉通り、彼の瞳に映る英国艦たちは、渦巻く炎と煙に巻かれながらも、彼らスペイン艦たちの盾となって、スペイン砦からの砲撃を一心に受け留めている。

(な、なぜだ…?!

なぜ、英国艦が、我らスペイン艦を背後に匿っているのだ?!)

激しく混乱した頭でロペスが自問する。

拿捕したスペイン艦は、今となっては英国海軍の一部だから、所有物だから、保護するのか?

それとも、拿捕艦にも、多数の英国士官や英国水兵たちが乗り組まされているから、それらの英国兵たちの人命を守るためなのか?

あるいは……?

血と混ざりながら額の上から流れくる汗を、破砕物で擦り切れた袖で無造作に拭い去る。

『どうか…今は…敵も味方もあり…ま―――』

不意に、あの英国海尉クレイの最期の言葉が耳奥に木霊した。

そうしている間にも、スペイン艦群の盾となっていた英国艦群は、見るからに力を失っていく。

突如、ロペスの眼前で、彼らの艦の盾となっていた英国艦のメイン・マストがグラリと大きく傾(かし)いだ。

と思いきや、次の瞬間、大雪崩のごとき壮絶な轟音を発しながら、打ち倒された巨木のように甲板に倒れ込んでいく。

ドゥッと倒れ落ちながら、マストは甲板にいた英国兵たちの足を払い、まるで人形を放り投げていくかのようにバラバラと舷外の海面に跳ね飛ばしていく。

「――!!」

目の前の英国艦の衝撃的な惨状に愕然と目を見張るロペスの周囲で、同様にその光景を目の当たりにした英国兵たちが、絶望の叫びを上げている。

メイン・マストを失った英国艦は身動きを封じられ、砦からの砲撃を浴びるに任せるしかなく、もはや沈没の時を待つばかりである。

しかも、そのような惨劇に見舞われているのは、ロペスの眼前の英国艦のみではなかった。

英国艦群の幾多の艦が、同様の運命を歩みはじめているのだ。

それに従い、英国艦による拿捕艦の護りは弱まっていく。

結果として、スペイン砦からの苛烈な砲撃は、それらの英国艦を飛び越して、再びスペイン艦の群れにも激しく降り注ぎはじめた。

もはや押し留めきれぬ砲弾のもたらす火災と無慈悲な破壊の惨状の中、辺りには、焼け焦げたスペイン兵や英国兵の屍が山積していく。

味方の砦の攻撃によって命を落としていった仲間の傍で、スペイン兵と思しき男たちが、厚く灰を積もらせた頬に血と涙の筋を引いている。

やるせなさと口惜しさに身をわななかせるロペスの頭上から、追い打ちをかけるように、燃え盛る帆布や策具類の裂片が、ドッ、と崩れ落ちてきた。

反射的に周囲の負傷兵を守って覆い被さったロペスの背に、それらの燃える残骸がドサドサと容赦無く降り注ぐ。

「ウグッ……!」

ロペスの口端から、滴る鮮血と共に、苦悶の呻きが漏れる。

「おい!!

大丈夫か?!」

負傷兵を巨体の下に庇い、背には燃え上がる木片や帆布にのしかかられて、身動きのとれぬロペスの方へ、その時、逆巻く炎をかいくぐりながら、英国士官と思しき身なりの男たちが髪逆立たせて駆け寄ってきた。

「踏ん張れ!!

今、助ける!!」

士官たちがロペスの背から燃える破砕物を懸命に払いのけ、ロペスと彼が身を挺して護っていた負傷兵たちを助け起こそうと、こちらに手を差し伸べた。

「息のある負傷者はいるか?!

さあ、こっちだ!!

手を貸そう!!」

「すまん…」

負傷兵を抱きかかえたロペスが低く唸って振り向いた時、さすがに英国士官たちは、それが捕虜となっているはずのスペイン艦艦長だと気付いたのか、一瞬、驚いて目を見開いた。

しかし、炎の海の中で、彼らは差し出した手を引っこめることはなかった。

「負傷者をこちらに!!

艦長、あなたも!!

ここは、もう完全に火が回っている!!」

だが、その瞬間だった。

ヒュルル――と、不気味な音が迫ってきて、気付いた時には、飛び込んできた赤弾が、手をこちらに捧げた姿のままの英国士官たちをまとめて薙ぎ払い、あっという間に巨大な肉塊に変えた。

と同時に、ドォッ!!と、さらに長大なマストが炎を振り撒きながら崩れ落ちてきて、甲板を真っ二つにかち割らんばかりに板張りを叩きのめした。

水桶を持って走っていた多数の水兵たちが、その燃えるマストの下敷きになって、たちまち焔の舌に呑み込まれていく。

それでもなお、痛烈なハンマーの連打さながらに、スペイン砦から続々と放たれ直撃してくる砲弾の群れ。

灼弾の衝突によって横転した大砲に、後から飛び込んできた砲弾がぶち当たり、その砲弾の破片が甲板上に飛び散って生贄を倍加させた。

人間の命がまるで灰のように散っていく、その赫熱怒涛の世界に、今となっては、スペイン兵も、英国兵も、そんな区別など存在しようも無かった。

スペイン兵も英国兵も一緒くたになって、全身煤に染まった血濡れの男たちが、動ける者は誰もが消火に走り、別の者たちは息のある者を僅かでも安全そうな場所へ連れ出そうと懸命に抱きかかえていく。

耳を聾する爆撃音の連打に、ロペスの耳は遠くなっていたが、それでも、洋上では、まだ艦砲が火を噴く音が轟然と鳴り響いているのが聞き取れた。

「英国艦たちは、スペイン砦への砲撃をまだ続けている…!」

背に負った突き刺すよな傷の痛みと火傷のために、さすがに朦朧となりかけた意識の中で、ロペスは誰にともなく低く呟いた。

この期に及んでもなお、諦めることなく、砦に向かって砲撃を続けている者たちが少なからずいるのだ。

彼らは、まだ生き抜く道を切り拓こうとしている――!

と、その時、不意に、ロペスの心臓が大きく脈打った。

(――!!

いや、砲撃音を発しているのは、周りの英国艦のみではない!

このスペイン艦自体の足下の砲列甲板からも、砲撃音が…、それに、その振動が伝わってきてはいないか?!)

異変を感じたロペスが、砲列甲板に急いで走り降りて来た時には、燃え狂う火の海の中で多くの兵が砲撃態勢に入っていた。

まだ機能する艦砲に、僅かでも身を動かせる兵たちが、決死の形相で続々と群がっていく。

露天の上甲板とは違って天井で塞がれた砲列甲板は、恐ろしい熱気と共に毒素を含んだ煙が蔓延し、そこに居るだけで窒息し、全身が蒸発してしまいそうだ。

あまりの熱さと息苦しさに、先ほど負った傷の痛みさえ、ここでは痺れ程度にしか感じられぬほどだった。

それより、煙による一酸化炭素が体内に回ってきているためか、思わず激しい咳が込み上げ、頭頂もズキズキと割れるように痛む。

にもかかわらず、砲列甲板に参集した兵たちは、狂気とも冷徹とも見える突き抜けた表情で大砲に入念に砲弾を込めると、これまで見たこともないほど険しく鋭い眼光で照準を定め、スペイン砦に向かって各個に撃ち放っていく。

一弾、また一弾と、己の命と引き換えにするかのように魂を込め、完璧に狙い定めて。

血走った黒眼をむいたまま、ロペスは両の拳をきつく握り締めた。

――生きるか、死ぬか……!!

絶え間ない激烈な砲撃と、文字通り身を焼く炎と、血の海と化した修羅場の中で、そこには、今、この瞬間を、生きるか、死ぬか――それしかなかった。

それ以上の如何なる思惑も、欲望も、何も、入り込む隙はなかった。

敵、味方、そのようなものは完全に吹き飛んでいた。

誰もの全身が灰塗れの上、濃密な硝煙に阻まれて、そこにいる兵たちが、英国兵なのか、スペイン兵なのか、いくら目を凝らそうが見分けようがない。

だが、大砲に取り付いている多くの兵たちの横顔に、血と汗と、そして、涙の筋さえ光るのを見て取って、ロペスは、そこにいる者たちが英国兵だけではないことを悟った。

しかし、ロペスにも、もう、彼らを止めることはできなかった。

こうして、ついにスペイン艦からも、同胞の砦に向けられた本格的な砲撃が開始された。

極限的な状況の中で、ロペスの艦で起こっていたのと似たような事態が、別のスペイン艦でも起こっていた可能性は考えられる。

どちらにしても、今や、いずれのスペイン艦からも、スペイン砦に向けて決死の砲撃が行われていた。

英国艦もスペイン艦も、その最後の力を振り絞るようにして、生き残っている全艦が死に物狂いの発砲を続けている。

結果、これまでは専ら英国艦群からの砲撃のみに耐えていればよかった砦側は、スペイン艦群からの砲撃も浴びせられることとなり、にわかに打撃を受けはじめたかに見えた。

しかしながら、それでも相変わらず砦の最上階では、強壮な要塞砲が執拗に炎を吐き続けている。

殊に、ジョンストンの提督旗を掲げた英国艦隊旗艦は、砦からの最も熾烈な攻撃対象とされていた。

砦から撃ちまくられる殺意漲る灼弾が、ガンッ、ガンッ、と重々しい命中音と共に、英国艦隊旗艦を痛めつけていく。

それらの一弾、一弾が、乾ききった船体に突き刺さり、深くのめりこんだ分厚いオーク材の奥で発火して、ますます火災を押し広げていく。

旗艦全体から陽炎(かげろう)のような熱気がメラメラと立ち昇り、水上に浮かぶ巨大な艦姿が赤く揺らいで見えるほどだった。

それでもなお、英国艦隊旗艦から砦に向けて放たれる砲撃はやむことがない。

その燃える旗艦の一隅で、物置部屋に幽閉されたままのフロレスは、焼けつくような高温と化した密閉空間の中で、欠乏した酸素を求めるように僅かな窓枠に唇を押し当てていた。

続々と艦を叩きつける命中弾の衝撃波と、耳を劈く艦砲の砲撃音、怒声や罵声、阿鼻叫喚、全てが一緒くたになって耳奥で渦を巻き、炎に巻かれたような熱気の中、正気を保つことさえやっとの思いであった。

それでも、まだ失われていないフロレスの戦士としての本能が、意識朦朧となりながらも戦況を探ろうとする。

彼は僅かな窓の隙間から深く外気を吸い込むと、唇をずらして、片目を窓枠に押し付けた。

「――!!」

その瞬間、彼は反射的に身を翻して、窓際から大きく飛びすさった。

手足を縛られたままの状態では、飛びのくにも限界があったが、それでも全身のバネを使って最大限に飛んだ。

ほぼ同時に、巨人の鉄槌を叩きつけたような破壊音と共に窓枠付近の壁が弾け飛んで、赤黒く爛(ただ)れた熱弾が飛び込んできた。

砲弾は、そのまま一気に物置部屋の壁をぶち抜いて突進し、艦のさらに奥の方まで狂ったような勢いで掘り進んでいく。

強烈な爆風と衝撃波によって、フロレスの全身は部屋の反対側までふっ飛び、投げ付けられたボロ人形のように猛然と隔壁に叩きつけられた。

暫し、鼓膜が破れたかと思うほど全ての音が遮断され、脳内は真っ白な感覚に閉ざされる。

が、それも僅かの間で、次第に全身の感覚が戻ってくると同時に、外界の凄まじい喧騒と、倍増しになった全身の激痛が、再び襲いかかってきた。

それでも、ともかくも、間一髪のところで砲弾から身をかわすことができたのだ。

そう悟ると、今さらのように恐怖と安堵の入り混ざった感情が湧き上がり、全身にゾクゾクと鳥肌が立った。

フロレスは、肩で荒く息をつきながらも上半身を起こし、乱れ切った髪の隙間から憔悴した碧眼を覗かせる。

そして、ギクリと身を強張らせた。

「…っ!」

今の熱弾が持ちこんだ火が、この狭苦しい部屋の方々でパチパチと爆(は)ぜはじめていたのだった。

長時間の強い渇きで声も出ない喉をひくつかせると、血走った眼で辺りを忙(せわ)しなく見回した。

今しがたの砲弾に突き破られた壁面の断面から、鉄釘の鋭利な先端が、長さ2〜3センチほど突き出しているのが目に留まる。

フロレスは視線を素早く己の手首に移し、そこに縛りつけられている太縄を睨みつけた。

(この忌々しい縄を断ち切るのに、あれを使えるかもしれん)

フロレスは即座にそちらに這いずっていくと、壁から生々しく突き出した鉄釘の先端めがけて、力の限り己の腕を振り下ろした。

ガッ、ガッ、ガッ…!!

手首を拘束している太縄に、幾度も、幾度も、釘の尖った先端を突き刺し続ける。

灼熱の大気の中で行う激しい動きによって、額から溢れ出す滝のような汗が、目の中にまで流れ込む。

視界が霞んで、狂った手元が幾度も釘の先端に突き刺さった。

頭を振って、目に溜まった汗を懸命に振り払いながら、歯を食い縛り、全神経と力を手首に集中し続ける。

永遠とも思える時間の後――実際には、ほんの数分のことであったろうが、ついに太縄が鉄釘によって引き千切られた。

(――切れた!!)

久々に解放された両の手は、釘によって傷ついた皮膚から溢れ出す血で真っ赤に染まっている。

それでも、今や自由に動くようになった手を見下ろすフロレスの表情には、恍惚が滲む。

だが、その間にも、ますます辺りの炎は勢いを増していた。

(すぐさま、ここから出なければ)

彼は、すかさず周囲を見渡し、辺りに散らばった破砕物の中から、もはや何の一部だったか検討もつかぬ鉄片を掴み取ると、それを渾身の力で、足首に縛り付けられた太縄に叩きつけた。

押し迫りくる火の手を感じれば感じるほど、どこから湧き出るのかと己自身でも驚くほどの怪力が突き上げてくる。

ほどなく両足を拘束していた太縄が断ち切られると、先の砲弾によって突き破られた壁穴をくぐって、物置部屋の向こうへ飛び出した。

幸いにも、と言うべきか、物置部屋の外の狭い通路には、見張りの歩哨の姿は見当たらない。

戦闘や消火のために、甲板に上がってしまっているのであろう。

そう思い決めて、煙の充満する通路を走りかけたフロレスの靴底が、ヌルリと滑った。

はっと見下ろす足元には、太く厳つい腕が一本、ゴロリと転がっており、そこから吹き出したに違いない血溜りが広がっている。

物置部屋の窓から飛び込んで隔壁を破壊した先程の砲弾が、己の見張りに立っていた歩哨をも吹き飛ばしてしまったのに相違ない。

そう察すると、フロレスは、足元に落ちている腕の持ち主に黙礼を払わずにはいられなかった。

それから、素早く踵を返し、上甲板を目指して、幾重にも連なる狭い階段や通路を駆け上がっていく。

艦内には、どこもかしこも濃密な煙が蔓延していて、呼吸が困難なのはもとより、まともに目を開いていることさえ難しい。

耳を聾する爆撃音が終始あたりを揺るがし、顔をかすめて、灰が、火の粉の塊が飛び去っていく。

艦内に燃え広がりゆく炎を消し止めようと水桶を持って走る英国水兵たちとすれ違っても、火災の煙と硝煙の帳に遮られて、互いの姿を判別するのは容易ではない。

一酸化炭素中毒の危険に満ちた煙ではあったが、今のフロレスにとっては、身を隠すための恰好の煙幕でもあった。

煙に身を包んで馳せながら、逆に、フロレスは行き交う兵たちを鋭く観察する。

とはいえ、多くの兵は上甲板や砲列甲板に出払っているらしく、この辺りをうろついている英国兵は少なかったのだが。

それにしても、辺りには味方になりそうなスペイン士官やスペイン兵は一人も見当たらない。

やはり、この英国旗艦に囚われているのは、自分だけなのだろうか。

上甲板へ至る昇降口が次第に近づいてくるにつれ、戦闘の号令や消火に駆けまわる英国兵たちの喧騒が鮮明に聞こえだす。

フロレスは俊敏に辺りを見渡し、艦内の随所に倒れ伏している亡骸の中に英国海兵隊員を見出すと、傍に駆け寄った。

物陰に身を沈めて周囲に目を配りながら、己の胸元の金ボタンをもぎとるようにはずし、自身の纏っていた緋色の軍服を脱ぎ捨てる。

代わりに、足元に横たわる英国兵の亡骸から軍服の上着を脱がし、それを己の上半身に羽織った。

その軍服に大きく滲んだ鮮血が、まだ半乾きのまま、フロレスの肌まで沁みてくる。

フロレスは、やるせない思いで瞼を伏せながらも、さらに、兵が身に着けていた銃とサーベルも拝借し、銃に装てんされたままであることを素早く確認してから、両者を己の腰に装着した。

(すまぬ…!)

心の中で亡骸に詫びて黙礼を送ると、降り注ぐ火の粉をかいくぐって、また全速力で甲板へ続く昇降口へ向かって走りだす。

その時、不意に通路の奥から飛び出してきた厳つい英国兵が、フロレスとすれ違いざま、ハッ、と息を呑む気配がした。

その様子を察知して、フロレスは、敢えて気付かぬ素振りを決め込み、一気に駆け去ろうと加速する。

しかし、身なりからして英国士官と分かるその兵は、走っていた足を止めて大きくフロレスを振り向き、驚愕と激昂の声を発した。

「待て!!

おまえは、捕虜の…!!

まさか脱走したのか?!」

フロレスは、やむなく足を止めた。

正体を見抜かれてしまった以上、放置すれば、かえって艦内中に触れまわられることになる。

実際、フロレスにも、この男に見覚えがあった。

昨日、船倉の火薬庫でジョンストン提督に囚われた時、提督に付き従っていた大柄の英国士官の一人だ。

振り向きざまに相手の口を封じようと、瞬時にサーベルに手をかけたフロレスに、英国士官もバッと巨体を翻し、獰猛な野獣のように襲いかかってきた。

隆々たる筋肉の塊と化した士官の強靭な片腕が、フロレスの全身に猛然と絡みつく。

と思いきや、士官のもう片手は、フロレスの動きを封じようと、フロレスのサーベルに鞘ごと掴みかかった。

対するフロレスは、相手に鞘を掴ませたまま、そこからズバッとサーベルを引き抜いた。

そのまま刀身を高々と振り上げざま、グイと手首を回転させると、一気に相手の頭頂めがけて剣の柄を叩きつける。

「グェッ……!!」

獣のような鋭い呻きが一声。

英国士官が、ドッ、と床に崩れ落ちる。

全ては一瞬の出来事だった。

「許せよ。

今は、こうするしかないのだ」

そう低く囁き、失神して倒れている士官の巨体を通路の端に寄せると、フロレスは、また昇降口に向かって全力で走りだした。

昨日の海戦で失敗に終わった作戦――火薬庫の爆破を試みることも頭をよぎったが、恐らく、砲撃戦の激しい応酬が行われている只中、火薬庫界隈は多くの英国兵たちに占められ、あのような奥まった場所に侵入することは不可能だろう。

それに、戦況がどうなっているのかを把握することが、まずは先決だった。

(そのためにも、外界の見晴らせる甲板に上がりたい)

だが、いよいよ昇降口の扉を目前にしたところで、またフロレスの足は止まった。

スペイン砦から続々と降り注ぐ砲弾によって破壊され燃え上がる艦内の消火のために、あるいは、砦への砲撃を続行するために、せわしなく行き交う英国兵たちによって、上甲板への昇降口の扉はひっきりなしに開閉されて人通りが途絶えない。

いかに煙幕を纏っているとはいえ、また、いかに英国兵の軍服を着て、ささやかな変装を試みているとはいえ、己を見知った者に直近で見とがめられれば、先刻のように、すぐに正体がばれてしまうであろう。

昇降口を出入りする人通りが僅かでも途切れる隙を見計らおうと、フロレスは通路の暗がりに身を潜めた。

その通路の随所にも砲撃による無残な爪跡が幾重にも刻まれており、その破壊された壁面の一部からは外界から射し込む光が漏れている。

即座にそちらに身を寄せ、外の様子を覗き見た。

洋上は、艦内にも負けず劣らず、砲煙と火災の煙で色濃くけむっている。

が、それら煙の帳の向こうに霞み見える光景を目の当たりにして、フロレスは息を呑んだ。

硝煙の向こうに隊列を成している艦は、いずれも拿捕されたスペイン艦ばかり。

(ということは、今は、英国艦隊の隊列とスペイン艦隊の隊列との二列縦陣になっているということか?

だ、だが…?)

フロレスは混乱を覚えて、額を抑えた。

スペイン砦と、英国艦群の縦隊と、スペイン艦群の縦隊と、それぞれの位置関係を整理しようと、今一度、外界に懸命に目を凝らす。

(陸岸があるのは、あれらのスペイン艦たちが縦隊を成す側ではないはずだ。

ということは、英国艦隊群が、スペイン艦群とスペイン砦の間に挟まっているということだ!

つまり、砦側に盾となって身を晒しているのは、スペイン艦群ではなく、この英国艦隊旗艦を含めた英国艦隊群の方ということになるではないか…!!)

フロレスは、さらに激しい混乱に襲われた。

(なぜ、ジョンストンは、スペイン砦の盾として、捕えた拿捕艦を使わない?

それどころか、英国艦自身が、まるでスペイン艦を守るかのようにして、盾となっているなどと!!)

混乱の渦に呑まれながら、碧眼を剥いて喰い入るように見入る洋上では、縦隊を成すスペイン艦群から、スペイン砦に向けて死に物狂いの砲撃が行われている。

のみならず、スペイン砦からも、それらのスペイン艦群に向けて、微塵の容赦も無い苛烈な砲撃が加えられていた。

「――!!!」

スペイン砦とスペイン艦隊、同胞間の獰猛な砲撃の応酬――フロレスの心は慄然と凍りついた。

囚われの身であった彼には、それまでの戦闘経過の詳細は、分かりようが無かった。

眩暈を覚えて、高熱を帯びた板壁に倒れかかる。

受け容れ難い現実から逃避するように目を伏せるも、外界から響き来る生々しい砲撃音とその衝撃波から逃れることはできなかった。

フロレスは、堪え切れずに、両手で耳を覆った。

(撃ち合うのをやめてくれ――!!

砦も、スペイン艦隊も、すぐにも砲撃をやめてくれ!!)

血を吐く思いで心はそう叫んでいたが、同士討ちの砲撃音は激烈さを増すばかりである。

はからずも、傷だらけのフロレスの頬を、一筋の涙が伝い落ちた。

(ジョンストン……!!)

正確な戦闘経過は分からない。

各々のスペイン艦の中で、何があったのかも分からない

再び見開かれたフロレスの蒼い双瞼に、険しい憎悪の炎が燃え上がる。

(だが、一つ、ハッキリしていることがある。

あのジョンストンによって、スペイン艦隊の捕虜兵たちは、心まで操られたのだ。

いかにも砦からの砲撃から護ってやるかのような素振りで、スペイン艦たちの前面に敢えて盾の如く英国艦群を立ちはだからせたのは、ジョンストンの善意などではない…!

極限状態に置かれたスペイン兵を心理的に懐柔するための、あの者の卑劣な策謀だ!!)

フロレスは、先刻の英国兵の亡骸から奪い去った銃を強く握り締めると、昇降口の扉へ、ギリッと、鋭い目を据えた。

(ジョンストン、おまえだけは、許せぬ――!)

まるでフロレスの眼光に怯んだかのように、その瞬間、扉を駆け抜ける人通りが途切れた。

その隙を逃さず、昇降口に駆け寄ったフロレスの体が、スルリと扉をすり抜ける。

炎と煙の充満した艦内の閉塞空間から、突如、露天の甲板に足を踏み入れたフロレスの目に、上空から射し込む陽光が突き刺さる。

「うっ…!」

反射的に顔をそむけ、目を押さえる。

しかし、白日の下、敵兵の真っ只中に飛び出してきた状況を思えば、己の目を眩ませている場合ではなかった。

フロレスはすぐに顔を上げ、まだ光に慣れぬ目ながらも、敏捷に周囲を見渡した。

艦内にも増して、甲板上は、雨霰と降り注ぐ砲弾を直に受け、文字通り、地獄絵図そのものだ。

高々と噴き上がる凶器と化した破砕物、艦の支配者然としてゴウゴウと燃え狂う炎。

その間を凄まじい形相で駆けまわる英国兵たちや累々と転がり渡る屍とを、横倒しにされた大砲が転がりながら次々と轢き潰していく。

その凄惨な光景の中、物陰から物陰へと、敢えて硝煙の濃い場所を選んで顔を伏せながら、艦尾甲板を目指してフロレスが疾走する。

いかに同艦内に囚われていたとはいえ、フロレスの姿形までも正確に把握している英国兵など、それほど多くはなかったことは幸いだった。

加えて、この惨状への対応と砦攻撃に追われている英国兵たちにしてみれば、幽閉されているはずのフロレスがこのようなところにいようなどと、思い至る暇など無かったことも幸いした。

かくして、フロレスは、艦尾甲板を間近に見上げることのできる絶好の位置まで、間もなく迫り来ることができた。

砲弾を浴びて崩れ落ちた山のような木箱の陰に身を沈め、冷徹に光る両眼を艦尾甲板に据える。

案の定、通常の上甲板よりも一段高所にある艦尾甲板上に、総指揮官ジョンストン提督の姿があった。

フロレスは、身を潜めたまま、己の手に握り締められた銃の重い感触を確かめる。

それから、標的に狙い定め、撃鉄を起こした。

今しも己が狙撃されんとしていることに、ジョンストン自身は、まだ気付いていない。

爆風に全身を煽られながら、ジョンストンは、揺るぎなき超然たる風貌と態度で、猛々しく号令を発し続けている。

(ジョンストン、さらばだ――!)

が、引き金に置かれたフロレスの指は、固まったように動かない。

わななく瞳でジョンストンを見つめる彼の視線は、ジョンストンの青い軍服の脇腹辺りに広がっている大きな緋色のシミをとらえていた。

あの様子では、提督は、かなりの深手を負っているに違いない。

スペイン砦からの砲撃によって、粉砕され、弾け飛ぶ甲板の破砕物を、まともに脇腹に食らったといったところか。

それでも、炸裂する爆音に負けじと厳然と声を張り、力強い身ぶりで指揮を執り続ける姿からは、あのような負傷を負っているなどと、遠目から見る殆どの英国兵は気付いてはいまい。

提督の傍に仕える英国士官たちばかりは、その身を案じてか、入れ替わり立ち替わり提督の傍に駆け参じては何かを問うていく。

命令や指示を仰いでいるとも見えるが、それ以上に、提督の負傷の様態を心配しているのではあるまいか。

そのような士官たちに、ジョンストンの口元は「案ずるな」と応じて、士官らに持ち場へ戻れと鋭い動作で命じている。

その瞬間も、フロレスの背後の洋上では、スペイン艦隊とスペイン砦との生々しい同胞間の応酬が、醒めない悪夢のように続いている。

引き金に添えられた指先に力がこもる。

しかし、フロレスが身を置く、この英国艦隊旗艦の惨状も、想像を超えた凄まじいものであった。

艦内や甲板はもちろん、マストや帆までも大きく火を纏い、まるで昨日の火船攻撃で己が指揮した燃え盛る焼討ち船の真っ只中に、またも舞い戻ってきてしまったかのような錯覚さえ覚える。

しかも、それは、当艦だけのことではない。

見渡す限り、いずれの英国艦の状況も惨憺たるものであった。

既に沈没している艦とて、少なくはない。

犠牲となった英国兵たちの数は、恐らく、存命しているものを凌駕するのではないか。

傾(かし)いだ甲板の板張りを伝って、物陰に身を潜める己の方まで流れ来る、英国兵たちの身から溢れ出す血。

その生温かい感触を、床に膝立ちになった己の脛の辺りに感じ取りながら、フロレスの中には、新たな混乱と混沌が渦巻いていく。

(なぜだ、提督……!

スペイン艦隊とスペイン砦との同士討ちを誘発するためとはいえ、これほどまでに英国兵や英国艦を犠牲にする必要があるのか?

それとも、そもそも、わたしの考えるような思惑がジョンストンにあったわけではないのか…?

まさか、本気で、スペイン艦を庇護したなどと…?

ああ…分からぬ……!!)

ジョンストンに向けた銃に添えられたフロレスの指は、さらに石像のように固まっていく。

突如、フロレスの目の端に、マストをもぎ取られて身動きできぬ脇腹に、砦からの砲弾を蜂の巣のように浴びせられ、今まさに沈没していく別の英国艦の艦姿がよぎった。

膨大な黒煙を吐く艦上から、まるでミニチュアのようにバラバラと海面に投げ出されていく無数の英国兵たち。

フロレスの瞳は、再び提督の姿に吸いつけられる。

これまで常に超然たる態度を崩すことのなかったジョンストンだが、いや、今もそれは変わることはないのだが、しかし、士官たちの視線がはずれた僅かな瞬間、ふとよぎる苦悩の表情をフロレスは見逃さなかった。

まともな手当を施す間もないまま放置している負傷の苦痛もあろうが、それだけではないだろう。

このジョンストンならば、もはや、スペイン砦への攻撃も、し尽くすところまでし尽くしたと悟っているはずだ。

そして、このまま戦い続けても、犠牲を増やすばかりで、英国艦隊に勝機は薄いことも。

いや、それどころか、このままの状態が続けば、全艦、あますところなく艦隊は撃沈される。

フロレスは、銃を握ったまま、スペイン砦に険しい視線を投げた。

(あの砦の上階で、冷徹に戦況を見極めているに相違ないアレッチェ殿は、己にとって優勢な今、英国艦隊も、拿捕艦さえも、完全に壊滅させるまで攻撃の手を緩めるつもりはないだろう。

ジョンストンも、それは分かりすぎるほど分かっているはず。

ならば、艦隊総指揮官の責務として、これ以上の犠牲を増やさぬよう、なぜ退却することを考えないのだ?

もし、わたしがジョンストンの立場であったなら、もっと早くに艦隊を退(ひ)かせている…!)

汗ばんだ手の平の中で、フロレスは硬い銃を握り直した。

(いや…!

もしやジョンストも、その本心では、撤退したいと考えているのではあるまいか?

それで、艦の防御力も戦力も脆弱なスペイン艦から、まずは退かせようとしたのでは…?

――いや、それは、ジョンストンに対して、あまりに好意的に考えすぎであろう…!)

フロレスは、サッと頭を振った。

煤だらけの乱れたブロンドが、宙を舞って肩に落ちる。

(ジョンストンが、拿捕艦によるスペイン砦への攻撃を誘発したいと狙っていたことは、間違いない。

昨日の海戦で、易々と叩き潰せたはずの我らスペイン艦隊を、艦も、人員も、最小限の損傷にとどめて手中に収めることに、あれほどこだわっていたのだ。

捕えた拿捕艦の戦力を最大限に活かすことが、英国艦隊勝利の鍵になると、提督が考えていたことは疑いようがない。

その拿捕艦に同胞の砦を攻撃させるためなら、どのような策でも練ったであろう。

だが、拿捕艦を意のままにした今でさえも、結局は砦を陥落させるまでには至っていない。

その間にも、今度は自軍が全滅の危機に瀕しているのだ。

ならば、ジョンストンが打てる残された手は…?)

めまぐるしく思い巡らすフロレスめがけて、不意に、砲撃によって砕かれた床の硝子片が弾け飛んできた。

それを本能的によけた彼の頬を、ビッ、と鋭利な破片が掠めて切り裂いた。

フロレスの頬から、鮮血がほとばしる。

(無い…!

もはや退くこと以外は、考えられぬ。

いや、そもそも、このジョンストンが、退き際をわきまえぬはずはない。

にもかかわらず、退いていないとしたら――それは、恐らく、退けずにいるのだ…!

砦からの攻撃が予想以上に苛烈で、艦隊を撤退させる機を掴めずにいるのだ!)

辺りには、火の雨のように砲弾が降り注いでいる。

フロレスは、その強烈な熱風を四方に感じ取りながら、とめどなく流れ落ちる汗を肩腕で拭った。

(かたやアレッチェ殿は、ジョンストンが退却に踏み切る可能性を早々に見抜き、そうはさせまいと、ますます攻勢を強めているのだ。

いわば攻撃の檻によって艦隊を封じ込め、全滅させるまで囲い込む魂胆だ……!)

ジョンストン提督と同様に指揮官の立場を知る者の直観として、また、己の上官たるアレッチェの性格を熟知している者として、フロレスの中に、そのような推測が激流のように押し寄せた。

それと共に、決して表に見せぬジョンストンの深い苦悩が、そして、指揮官としての孤高が、手に取るように生々しく伝わってくるように思われた。

凍てつくフロレスの胸を、根本的な疑問が、電光石火のように貫いていく。

(ならば、今さら、ジョンストンを撃って解決になるのか?

このような事態にまで至ってしまった今さら、提督の命ひとつ奪ったところで、意味があるのか?

そもそも、ジョンストンは、本当に撃つべき相手なのか――?!)

その瞬間だった。

ジョンストンの顔が、サッと、こちらに振り向いた。

煌々と燃え上がる紅い火の粉の塊が、二人の間に舞い散っていく。

十分な射程圏内から己を狙撃せんと身構えるフロレスの姿に、さすがのジョンストンも意表を突かれたのか、彼の表情にハッと強い緊張がよぎった。

と同時に、ジョンストンの手が即座に彼の銃へ走るのを、フロレスの俊敏な動体視力は見逃さない。

反射的に、引き金に添えられたフロレスの指に力がこもった。

しかし、その一瞬――彼とジョンストンの間の空間を引き割るようにして、赤黒い球体のシルエットが超高速で飛び込んできた。

「――!!!」

かすめ去る強烈な熱風、続いて起こる凄まじい破壊音、そして、この世の全てを叩き割るような壮絶な衝撃波。

微かに残る意識の中で、フロレスは、己の全身が猛烈な勢いで舷外に吹っ飛ぶのを感じた。

――が、それも束の間。

全ては深遠な闇の果てへと消えていった。